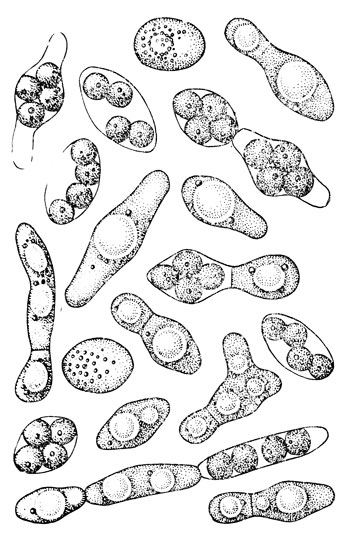

дрожжевые клетки могут иметь форму

Научная электронная библиотека

Глущенко Л. Ф., Глущенко Н. А.,

1.1.1. Строение и химический состав дрожжевой клетки

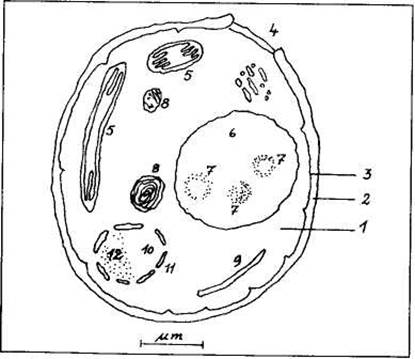

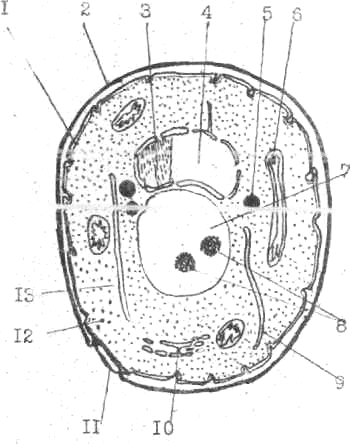

Дрожжевая клетка содержит большое количество митохондрий (5). Митохондрии получают пируват, образующийся в цитоплазме, и разлагают его в процессе дыхания на диоксид углерода и воду с образованием аденозинтрифосфата (АТФ) и аденозиндифосфата (АДФ), представляющих собой носители энергии. Поэтому митохондрии называют иногда «энергетическими станциями клетки».

Шероховатая эндоплазматическая сеть (ЭС) (9) служит для синтеза протеина, а гладкая эндоплазматическая сеть синтезирует липиды и отвечает за процессы освобождения от ядовитых веществ. Образующийся протеин блокируется и перемещается в предусмотренное место в везикулах, снабженных оболочкой. Эту задачу берет на себя комплекс Гольджи, представляющий собой своего рода «сортировочную станцию». Секреторная везикула с ядовитым веществом (например, со спиртом) транспортируется к клеточной мембране и выносится наружу.

За переработку отходов клетки отвечают лизосомы, обеспечивающие внутриклеточное пищеварение и разлагающие высокомолекулярные структуры в низкомолекулярные. Рибосомы синтезируют протеин и распределяют его в клетке. Тем самым они отвечают за соединение аминокислот с образованием продуктов генного синтеза в соответствии с информацией, получаемой из ядра клетки.

Энергоемкое образование липидов, представляющих собой главные составные части мембран, зависит от наличия кислорода. При этом часть имеющихся жирных кислот превращается в ненасыщенные жирные кислоты, имеющие более низкую температуру плавления и соответственно обладающие более высокой текучестью. При недостатке кислорода построение клеток преждевременно прекращается.

Стенка клетки полупроницаема. Поступление растворенных веществ (сахаров, аминокислот, жирных кислот, минеральных веществ) происходит избирательно через нерастворимые транспортные протеины, находящиеся в мембране и пропускающие совершенно определенные группы веществ. Выделение наружу продуктов распада, образованного спирта, происходит через мембрану при помощи так называемой везикулы Гольджи.

Совокупность оболочки, состоящей из клеточной мембраны, прикрепленных слоев и гликокаликса, называется стенкой клетки [13]. Клеточная стенка представляет собой жесткую структуру толщиной 25 нм, составляет около 25% сухой массы клетки и состоит в основном из глюкана, маннана, хитина и белка. Организация клеточной стенки недостаточно изучена, однако современные теории отдают предпочтение модели трехслойной структуры, согласно которой внутренний глюкановый слой отделен от внешнего маннанового промежуточным слоем с повышенным содержанием белка.

Морфологическое строение дрожжевой клетки часто оказывает влияние на физиологическое состояние. У молодых клеток оболочка тонкая, протоплазма мелкозернистая. По мере старения клетки протоплазма становится крупнозернистой и количество включений и вакуолей в ней увеличивается. Старые, голодающие клетки обычно находятся в осадке и характеризуются зернистой протоплазмой; мертвые клетки имеют неправильную форму и окрашиваются метиленовым синим [13].

При избытке питательных веществ, например, после начала брожения, дрожжевая клетка запасает резервные вещества. По данным Кунце [13] содержание гликогена может возрасти на 30 % и более от содержания СВ дрожжей; он помещается в аккумулирующих гранулах, расположенных в цитоплазме. Считается, что важна не абсолютная концентрация гликогена, а изменение относительного количества в течение той или иной стадии процесса. Существенное снижение содержания гликогена говорит о неблагополучном состоянии дрожжей. Точно так же, как фосфаты и липиды, которые требуются дрожжам для построения новых веществ клетки, откладывается трегалоза (дисахарид) [13].

Дрожжевые клетки могут иметь форму

§ 1. Дрожжи

В основе одной из главных стадий виноделия (брожение виноградного сусла) лежит процесс спиртового брожения, осуществляемый живыми клетками дрожжей. В процессе брожения сахар, содержащийся в соке, сбраживается дрожжами, в результате чего образуется спирт и углекислый газ.

Спиртовое брожение было известно человечеству с древности и на протяжении тысячелетий применялось для получения алкогольных напитков. Однако сущность этого процесса стала известна сравнительно недавно. Только в XV-XVI вв. появляются работы, в которых затрагиваются вопросы о связи между осадком, образующимся во время брожения, и продуктом, получающимся в результате брожения. Но так как осадок нельзя было рассмотреть простым глазом, то невозможно было и объяснить состав и сущность осадков в бродящих жидкостях. Только изобретение микроскопа голландцем Антонием Левенгуком в конце XVIII в. позволило проникнуть в новый, неизвестный человеку мир.

В 1866 г. Пастер в работе «Исследование вина» доказал, что вина портятся в результате процессов, вызываемых микроорганизмами. Для борьбы с «болезнями» вин он предложил прогревать их до 55-60°С после того, как вино разлито в бутылки. Этот прием получил название «пастеризация».

В конце 70-х гг. прошлого столетия Ганзен разработал метод выделения чистых культур дрожжей из одной клетки. С такими культурами он вел исследования по систематике грибов, изучил их виды, расы, изменчивые формы.

Однако еще довольно долго считали, что дрожжи не самостоятельная группа организмов, а лишь форма развития грибов на определенной стадии. Только к концу XIX в. было признано, что дрожжи представляют собой самостоятельную группу организмов, хотя они и родственны грибам. Ввиду их способности сбраживать сахара они получили ботаническое название сахарных грибов (сахаромицес).

Дрожжевые организмы в настоящее время, подразделяются на две большие группы: настоящие, истинные дрожжи (спорообразующие) и дрожжеподобные организмы (не образующие спор). Те и другие организмы широко распространены в природе. Они встречаются в почве виноградников, на зеленых и опавших листьях, в почках и соцветиях виноградной лозы.

В районах предприятий бродильной промышленности и, в частности винодельческих заводов, территория, помещения и аппаратура содержат массу дрожжей. Здесь дрожжи сохраняются живыми в течение всего года и служат пищей для личинок и взрослой уксусной мушки, муравьев, пчел, ос и других насекомых, посещающих плоды, поэтому дрожжи почти всегда можно найти на винограде, яблоках, грушах. В период дробления и прессования винограда дрожжи попадают в сок и быстро в нем размножаются.

Качество изготовляемого вина зависит от качества перерабатываемого винограда и технологии виноделия. Оба эти показателя тесно связаны с микроорганизмами, которые находятся на поверхности винограда и, попав в сусло, продолжают развиваться. Причем преобладающее большинство составляют сорняки брожения (дикие дрожжи, бактерии и плесневые грибы); истинных винных дрожжей, которые ведут главный процесс брожения виноградного сусла, гораздо меньше.

Таким образом, спонтанное (самопроизвольное) брожение виноградного сусла, протекающее в результате случайного сочетания различных дрожжей, не может обеспечить получение вина высокого качества. Поэтому для получения полностью выброженных здоровых виноматериалов необходимо соблюдать рациональный режим брожения в первичном виноделии, основанном на использовании чистых культур отселекционированных дрожжей, а также принимать меры для защиты вин от вторичной инфекции при их обработке и выдержке.

Формы, размер и строение клеток дрожжей

Клетки дрожжей состоят из оболочки, цитоплазмы (протоплазмы) и ядра (рис. 1). В протоплазме с ее органоидами (вакуолями, хондриосомами, микросомами) и включениями (волютином, жиром, гликогеном и другими запасными питательными веществами) протекают важнейшие ферментативные процессы.

Протоплазматическое вещество каждой дрожжевой клетки окружено прозрачной проницаемой оболочкой, которая в основном и определяет форму клетки. Через оболочку в клетку проникают питательные вещества. У молодых клеток оболочка очень тонкая, но с возрастом она утолщается.

Видимая зернистость определяется появлением жировых липоидных и других гранулярных образований.

Ядро играет важную роль в размножении клеток. При микроскопировании его не видно, и обнаруживается оно, лишь в результате специальной окраски.

Размножение клеток

Дрожжи размножаются почкованием или делением (вегетативное размножение), а также путем образования аскоспор (половое размножение).

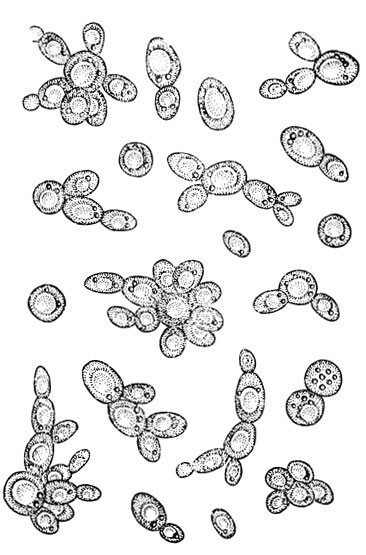

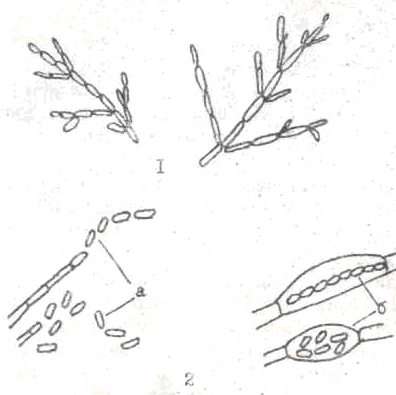

Рис. 2. Сахаромицес вини (по В. И. Кудрявцеву)

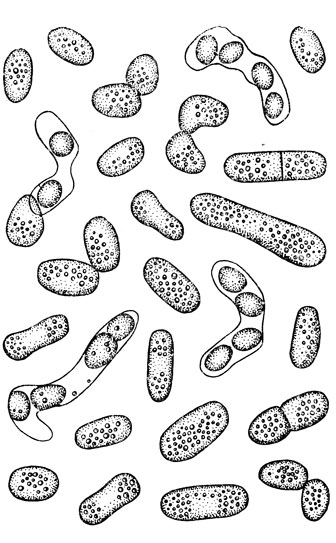

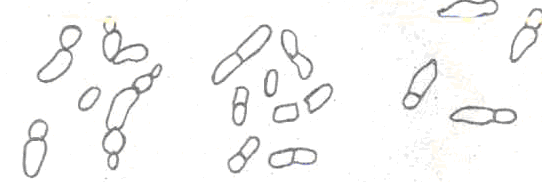

Дрожжи могут размножаться и путем поперечного деления. Материнская клетка растет, удлиняется, посредине нее возникает перегородка, которая делит клетку на две равные дочерние. Так размножаются делящиеся дрожжи семейства Шизосахаромицетацеа (рис. 3).

Рис. 3. Шизосахаромицес Помбе (по В. И. Кудрявцеву)

Почкованием и делением размножаются дрожжи семейства Сахаромикодацеа. Образующийся вначале на материнской клетке почковидный вырост с широким основанием отделяется потом поперечной перегородкой (рис. 4).

Рис. 4. Сахаромикодес Людвигии (по В. И. Кудрявцеву)

Стадии развития дрожжей

Размножение характеризуется наличием большого количества почкующихся клеток с однородной плазмой и тонкой оболочкой (рис. 5, а).

Во время брожения дрожжи в основном находятся в виде отдельных клеток. Клетки имеют зернистую протоплазму, мелкие вакуоли и большой запас питательных веществ; при обильном углеводном питании они накапливают гликоген.

Голодание клеток наступает после сбраживания всего сахара в сусле. Клетки становятся сравнительно мельче, и протоплазма приобретает зернистый вид.

Покоящиеся клетки (рис. 5, г) наблюдаются при долгом пребывании дрожжей в осадке вина с доступом кислорода воздуха. В этих условиях клетки остаются жизнеспособными главным образом за счет органических кислот.

Стадия спорообразования наступает у молодых, хорошо питавшихся клеток при свободном доступе воздуха и при недостатке питания (рис. 5, д). Споры многих видов дрожжей имеют характерную для них формуй размер. Споры могут сохраняться продолжительное время, а попадая в благоприятные условия, прорастают, дают начало вегетативным клеткам.

Обмен веществ

Для построения компонентов протоплазмы, обеспечивающих рост и размножение организма, необходимы затраты энергии и различных веществ. Расход этих веществ пополняется за счет элементов питания, которые поступают из окружающей среды. Поглощенные клеткой питательные вещества идут по двум основным направлениям: часть их ассимилируется и перерабатывается в компоненты протоплазмы, другая часть разлагается и окисляется, освобождая нужную для жизни энергию.

Необходимую для жизни энергию дрожжи получают в процессе дыхания или в процессе спиртового брожения. В присутствии кислорода воздуха дрожжи получают энергию за счет дыхания, окисляя энергетический материал до углекислого газа и воды. При этом они выделяют наибольшее количество энергии:

В анаэробных условиях (без доступа воздуха) или при ограниченном доступе кислорода воздуха дрожжи получают энергию при расщеплении углеводов на спирт и углекислый газ, т. е. в процессе спиртового брожения:

Спиртовое брожение

Алкогольным, или спиртовым, брожением называется процесс разложения микроорганизмами Сахаров на спирт и углекислый газ. Этот процесс используется при производстве спирта, глицерина, вина, пива, шампанского и других продуктов. Главными возбудителями спиртового брожения являются дрожжи рода Сахаромицес. Наибольшее практическое значение в виноделии имеют дрожжи вида Сахаромицес вини.

Приведенное выше уравнение спиртового брожения Гей-Люссака (2) указывает только на начальные и конечные продукты.

В действительности же превращение сахара в спирт и углекислый газ является сложным ферментативным процессом, состоящим из многих промежуточных реакций. Наряду со спиртом и углекислым газом из сахара образуются небольшие количества так называемых вторичных продуктов брожения: глицерина, органических кислот, сложных эфиров, альдегидов, высших спиртов и др. Для виноделия образование вторичных продуктов при брожении имеет громадное значение. Букет вина, качественные особенности его во многом зависят от соотношения вторичных продуктов, образование которых различно для каждого вида дрожжей. Букет вина также зависит от побочных продуктов брожения, которые образуются не из сахара, а из других веществ, находящихся в сбраживаемых субстратах, главным образом из аминокислот в результате их потребления дрожжами в ходе брожения и размножения.

Взаимодействие дрожжей с окружающей средой

При температуре свыше 30°С процессы размножения и брожения ускоряются, однако дрожжи быстро отмирают. Если брожение началось при благоприятной температуре, то дальнейшее понижение ее до 11-12°С почти не сказывается на бродильной способности дрожжей.

В период размножения (почкования) для дрожжей необходим кислород воздуха.

Давление дрожжи переносят хорошо. Бродильная способность дрожжей задерживается лишь при давлении свыше 1 ати, вызванном углекислым газом, образовавшимся при брожении.

Сахара в сусле в количестве 18-20% легко сбраживаются винными дрожжами. Дрожжи способны сбродить 25% Сахаров, более высокая концентрация замедляет брожение. В концентрированных сахарных растворах (выше 60%) дрожжи гибнут из-за потери воды. Зигосахаромицеты способны развиваться в субстратах с высоким осмотическим давлением, обусловленным содержанием Сахаров до 80% и выше.

Однако следует отметить, что основное количество введенного в вино и сусло сернистого ангидрида находится в связанном состоянии (в соединении с сахарами, уксусным альдегидом, красящими веществами), а антисептическим действием обладает только свободная сернистая кислота (20-30% от введенного количества). Сусло из разных сортов винограда по-разному связывает сернистую кислоту.

Брожение сильно засульфитированных сусел следует вести на дрожжах, приученных к высоким дозам SO2.

Настоящие винные дрожжи

Представители дрожжей, которые имеют положительное или отрицательное значение в технологии виноделия, подразделяются на 2 группы: 1) настоящие винные дрожжи, 2) сорняки брожения (дикие дрожжи).

К настоящим винным дрожжам относятся дрожжи видов Сахаромицес вини и Сахаромицес овиформис.

Сахаромицес вини. Основным местообитанием этих дрожжей являются соки ягод и сочных плодов, идущих для приготовления вина. Форма и размеры клеток зависят от условий развития и питательной среды. В большинстве случаев дрожжи этого вида имеют овальную или эллиптическую форму клеток, иногда округлую (см. рис. 2). Они обладают способностью глубоко сбраживать сахара виноградного сусла с образованием больших количеств спирта (до 16% об.) и очень малых количеств летучих кислот (до 1 г/л). При брожении эти дрожжи не образуют плохо пахнущих летучих эфиров и придают вину тонкий букет и хороший вкус.

Сахаромицес овиформис. Чистая культура этих дрожжей хорошо развивается в вине, при брожении виноградного сусла может образовать около 18% об. спирта. При совместном развитии в плодово-ягодных соках дрожжи описываемого вида вытесняются более распространенными и более сильными дрожжами Сахаромицес вини. И наоборот, при забраживании спиртованных вин всегда выделяются дрожжи вида Сахаромицес овиформис. Следовательно, последние более приспособлены к обитанию в вине.

Рост пленки чаще всего начинается с образования отдельных небольших островков, которые, соединяясь друг с другом, образуют сплошную, тонкую, творожистого вида пленку. С возрастом цвет пленки меняется от белого, розовато-палевого до серого, темно-серого. В старых культурах или при неблагоприятных условиях пленка темнеет и постепенно опадает.

Оптимальной температурой развития хересной пленки является 18-20°С. В присутствии 16-17% об. спирта эти дрожжи хорошо развиваются на поверхности виноградного вина, окисляют спирт в альдегид. Последний наряду с ацеталями, образующимися при взаимодействии спирта с альдегидами, придает специфический букет хересу.

Дикие дрожжи (сорняки брожения)

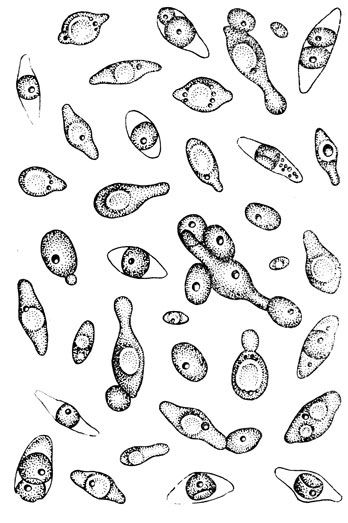

Ганзениаспора апикулята. Эти дрожжи хорошо известны под названием апикулятус. Они небольшого размера, клетки заострены на одном или на обоих концах, их форма напоминает лимон. В зрелых культурах встречаются овальные и удлиненные клетки (рис. 6).

Рис. 6. Ганзениаспора апикулята (по В. И. Кудрявцеву)

Попав в сусло, апикулятусы размножаются в нем гораздо быстрее винных дрожжей, выделяют горькие вещества, много летучих кислот и эфиров. После накопления в бродящем сусле 3-6% об. спирта апикулятусы отмирают, уступая место более спиртовыносливым дрожжам. Продукты их жизнедеятельности тормозят брожение, ослабляя бродильную способность винных дрожжей.

Они являются причиной недобродов, портят аромат и вкус вина.

Шизосахаромицес. Это делящиеся дрожжи (см. рис. 3). Отдельные виды этого рода широко используются в винокуренной промышленности Аргентины и Мексики, что объясняется их способностью развиваться при повышенной температуре и давать при этом большой выход спирта.

Делящиеся дрожжи, развивающиеся в плодово-ягодных соках (особенно яблочных), вызывают катастрофическое снижение кислотности. Яблочная кислота расщепляется до углекислоты и воды, в результате чего соки и вина портятся.

Сахаромикодес Людвигии. Клетки дрожжей крупных размеров овальной, лимоновидной, подошвообразной формы (см. рис. 4). Образуют до 12% об. спирта и очень сульфитостойки, поэтому сохраняют свою активность в течение всего процесса брожения сусла. Эти дрожжи выделяют вещества, приостанавливающие размножение и угнетающие бродильную способность винных дрожжей, а также портят вино, придавая ему неприятный привкус.

Пленчатые дрожжи. К группе пленчатых дрожжей относятся дрожжи родов Ганзенула, Пихия, Зигопихия, Дебариомицес, Бреттаномицес, Кандида микодерма и другие, известные в виноделии под общим названием микодермы. Они размножаются почкованием и разрастаются на поверхности вина в виде тонкой, а затем толстой морщинистой пленки. Клетки непрочно соединены между собой, поэтому при встряхивании жидкости пленка опадает. Пленчатые дрожжи энергично окисляют спирт, кислоты, глюкозу и другие вещества вина до углекислоты и воды. Рост этих дрожжей прекращается только при 12% об. спирта. Некоторые из них могут жить и в глубине сусла или вина, сбраживая сахара с образованием летучих кислот и уксусноэтилового эфира, оказывающих неблагоприятное влияние на вкус вина.

Брожение на чистых культурах дрожжей

Спонтанное (самопроизвольное) брожение возникает в тех случаях, когда сусло оставляют для брожения, не добавляя в него чистых культур дрожжей. В сусле начинают беспорядочно размножаться попавшие в него с ягод микроорганизмы, состав и количество которых могут быть разнообразными. Сначала преобладают наиболее быстро размножающиеся, но менее спиртостойкие дрожжи-сорняки (апикулятусы и пленчатые). По мере накопления в сусле спирта все они постепенно отмирают, уступая место более спиртоустойчивым винным дрожжам.

Вина, сброженные на диких дрожжах или при большом их участии, плохо осветляются, часто содержат недоброженный сахар, легче заболевают и имеют плохие вкусовые качества.

Чтобы не допустить развития посторонней микрофлоры в виноградном сусле, в практику виноделия введены сульфитация сусла и его отстаивание. После отстаивания сульфитированного сока вместе с осадком удаляются и винные дрожжи. Поэтому для ведения брожения в сусло вводят разводку чистой культуры винных дрожжей с заранее известными, ценными для производства свойствами. Количество разводки должно достигать 2% и больше от объема всего сусла, подлежащего сбраживанию, т. е. 2 дкл на каждые 100 дкл сусла. Если сусло приготовлено из загрязненного, поврежденного или больного винограда, количество вносимой дрожжевой разводки должно быть увеличено до 4-5%.

Вина, готовящиеся на чистых культурах дрожжей, обычно равномерно бродят, полнее выбраживают, быстро осветляются, имеют хороший вкус и аромат и устойчивы против заболеваний. Количество спирта, образуемого в вине, увеличивается на 0,5-1,0%.

* ( Всесоюзный научно-исследовательский институт виноделия и виноградарства «Магарач».)

В настоящее время для приготовления различных типов вин рекомендуются следующие расы дрожжей:

для приготовления шампанских и белых столовых виноматериалов: Феодосия 1-19 (спиртовыносливая, сульфитостойкая), Пино 14 (спиртовыносливая), Ленинградская (спиртовыносливая, холодовыносливая), Ужгород 67 (спирто- и сульфитоустойчивая), Серсиаль 14, Кахури 7, Ашхабад 3 (термовыносливая);

для крепких и десертных виноматериалов: Массандра III (хлопьевидная, спиртовыносливая), Судак VI-5 (хлопьевидная, кислото- и спиртовыносливая);

для красных столовых виноматериалов: Каберне 5, Бордо, Саперави 46;

для приготовления столовых полусладких вин: Новоцимлянская 3 (склонна к недобродам, бродит без образования пены);

для вин типа херес: Херес 20-С, Херес 96;

для производства шампанского бутылочным методом: Судак VI-5, Кахури 7, Кахури 2;

для резервуарной шампанизации: Ленинградская, Ркацители 6.

Форма и размеры дрожжевых клеток

Клетки дрожжей имеют овальную, цилиндрическую, яйцевидную, лимоновидную, колбовидную, треугольную, стреловидную и серповидную форму. Некоторые виды дрожжей наряду с круглыми и овальными клетками могут образовывать удлиненные, а также псевдомицелий (рис.22).

Рис.22 Формы клеток дрожжей

Строение дрожжевой клетки

Дрожжи имеют достаточно сложную структурную организацию, типичную для эукариотных организмов. Они имеют сходное с мицелиальными грибами строение клетки, но имеются и некоторые различия (рис.23).

Клеточная стенка дрожжей, в отличие от грибов, на 60-70 % состоит из полисахаридов глюкана и маннана, связанных с белками и липидами, и лишь небольшое количество (1-3 %) составляет хитин, который вкраплен в стенку в виде гранул. У ряда дрожжей в определенных условиях могут образовываться слизистые капсулы различной толщины полисахаридной природы. Клетки таких дрожжей могут склеиваться друг с другом, образовывать хлопья и оседать на дно сосудов, в которых они развиваются.

Рис.23 Схема строения дрожжевой клетки:

Размножение и классификация дрожжей

Она отделяется от материнской, оставляя на месте прикрепления рубец. На этом месте почка больше не образуется. Может образовываться одна почка (полярное почкование), две почки на разных концах материнской клетки (биполярное почкование), в нескольких местах поверхности материнской клетки (множественное почкование). Если при почковании вновь возникающие клетки не отделяются друг от друга, то образуется псевдомицелий. Псевдомицелий характерен для пленчатых дрожжей. Размножение почкованием характерно для дрожжей овальной и округлой формы.

У дрожжей лимоновидной формы наблюдается так называемое почкующееся деление, при котором на широком основании формируется почка, процесс заканчивается появлением хорошо заметной септы в районе перешейка.

Любому вегетативному способу размножения предшествует митотическое деление ядра, при этом одно из вновь образовавшихся ядер вместе с цитоплазмой и частью клеточных структур переходят в дочернюю клетку и получают возможность самостоятельно существовать.

Бесполое и половое размножение связано с формированием специализированных репродуктивных структур. При половом размножении их появлению предшествует слияние клеток и последующее объединение ядер, при бесполом размножении предварительное слияние клеток и ядер не происходит.

Аскоспоры устойчивы к действию высокой температуры, высушиванию, но они менее термостабильны, чем бактериальные споры, и погибают при температуре 60°С. При условиях, благоприятных для вегетативного развития, на свежей питательной среде споры прорастают и снова размножаются вегетативно. Аскоспоры у дрожжей могут быть овальными, круглыми, бобовидными, игловидными, шлемовидными и т.д. Как и споры грибов, споры дрожжей выполняют двойную функцию: служат для перенесения неблагоприятных условий, но главное, в отличие от эндоспор бактерий, они служат для размножения.

Поскольку дрожжи по существу являются одноклеточными немицелиальными грибами, они включены в классификацию грибов. В отдельную систематическую единицу они не выделены, а распределены по

Рис.24 Мицелиальные формы дрожжей:

1-псевдомицелий; 2- истинный мицелий;

Для микробиологии пищевых производств имеют значение лишь аскомицетовые и несовершенные дрожжи. Между этими дрожжами имеется, принципиальное различие: у аскомицетовых дрожжей есть половой процесс, и они вызывают энергичное спиртовое брожение. Несовершенные дрожжи полового процесса не имеют и, как правило, вызывают слабое спиртовое брожение или вообще его не вызывают.

Аскомицетовые дрожжи включают примерно 2/3 дрожжей. Среди них наибольшее практическое значение имеют сахаромицеты, объединяющие более половины известных родов дрожжей. Особо важная роль принадлежит роду Saccharomyces, все виды которого вызывают энергичное спиртовое брожение. Дрожжи этого рода размножаются бесполым способом (почкование) и с помощью аскоспор.

К аскомицетовым дрожжам относятся и другие роды дрожжей. Это род Schizosaccharomyces, клетки которых имеют палочковидную форму и размножаются делением или с помощью аскоспор, образующихся в результате полового размножения. Дрожжи этого рода вызывают спиртовое брожение. Вид Schizosaccharomyces pombe используется в бродильной промышленности в странах с жарким климатом, например в Африке, где производят пиво сорта «Помбе». Дрожжи рода Saccharomycodes (сахаромикоды) имеют крупные клетки лимоновидной формы. Они размножаются почкующимся делением на обоих концах клетки (биполярно) и с помощью аскоспор, которые располагаются парами и образуются половым путем. Эти дрожжи вызывают спиртовое брожение, однако они являются вредителями в виноделии, так как образуют продукты, придающие винам неприятный прокисший запах.

Некоторые аскомицетовые дрожжи используются в микробиологической промышленности для получения липидов и витаминов.

Дрожжи класса Deuteromycetes(несовершенные дрожжи). Они не образуют спор, поэтому эти дрожжи часто называют аспорогенными. Размножаются они почкованием. Несовершенные дрожжи вызывают либо слабое брожение, либо не вызывают его вообще, поэтому их часто называют несахаромицетами.

Многие из них являются причиной порчи пищевых продуктов и являются вредителями ряда пищевых производств. Однако некоторые из несовершенных дрожжей нашли полезное практическое применение. Среди несовершенных дрожжей наибольшее значение имеют роды Candida, Torulopsis и Rhodotorula.

Дрожжи рода Candida имеют удлиненную форму клеток, сочетания которых образуют примитивный псевдомицелий. Многие из них не вызывают спиртовое брожение и являются вредителями в бродильных производствах (например, Candida mycoderma), так как, будучи аэробами, окисляют спирт до диоксида углерода и воды. Другие представители рода Candida являются вредителями в дрожжевом производстве, снижают качество хлебопекарных дрожжей, так как относятся к слабосбраживающим видам. Некоторые из них вызывают порчу квашенных овощей, безалкогольных и ряда других напитков и продуктов. Среди этих дрожжей имеются патогенные виды, вызывающие кандидозы, поражающие слизистые оболочки ротовой полости, носоглотки и других органов человека. Различные виды дрожжей рода Candida используются для получения кормового белка и белково-витаминных концентратов (БВК).

Дрожжи рода Torulopsis имеют мелкие круглые или овальные клетки. Многие виды способны вызывать слабое спиртовое брожение и используются в производстве кефира и кумыса. Некоторые применяются для промышленного получения кормового белка.

В природе имеются формы более мелкие, чем бактерии, не имеющие клеточного строения. К ним относятся вирусы и фаги, поражающие клетки животных, растений и микроорганизмов. Особенность их паразитизма заключается в том, что они действуют на генетическом уровне. Не обладая свойственной любой клетке способностью к синтезу ДНК, они внедряют в клетку свой генетический материал, в результате чего клетка начинает синтезировать вирусные частицы.

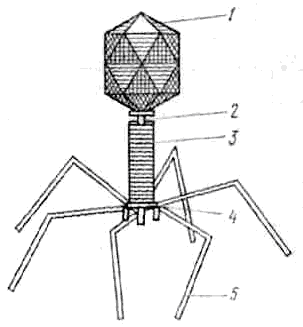

Размеры фагов колеблются от 40 до 140 нм. Бактериофаги имеют вид многогранной головки со стержнем (рис.25), покрытый снаружи белковой оболочкой. Внутри стержня имеется канал. Головка фага заполнена молекулой ДНК. У основания стержня имеется базальная пластинка с шипами и нитями.

Воздействие фага на бактериальную клетку происходит в несколько стадии: фаговая частица с помощью базальной пластинки с зубцами и нитями адсорбируется на поверхности бактериальной клетки; затем фаг действует как шприц, когда в результате сокращения головки стержень проходит через клеточную стенку и цитоплазматическую мембрану бактерии и впрыскивает свою ДНК внутрь клетки. Фаговая ДНК перестраивает механизм обмена бактерии, в результате в ней начинают синтезироваться частицы фага. Через определенное время все содержимое клетки превращается в зрелые фаговые частицы, клеточная стенка бактерии растворяется, и фаги выходят наружу.

Бактериофаги наносят большой вред в молочной промышленности (производстве сыров, творога, сметаны) и в производстве маргарина. Они поражают в основном молочнокислые стрептококки заквасок для получения этих продуктов. Под влиянием бактериофага клетки стрептококков лизируют (растворяются) и погибают. В антибиотической промышленности актинофаги лизируют производственную культуру актиномицетов – продуцентов антибиотиков.

Рис.25 Схема строения фага:

1 – головка, содержащая нуклеиновую кислоту (ДНК или РНК);

2 – полый стержень; 3 – отросток; 4 – базальная пластина;

В медицине бактериофаги применяются для лечения некоторых заболеваний, например дизентерии.