военная форма франции второй мировой войны

Военная форма франции второй мировой войны

Военная экипировка и униформа Франции

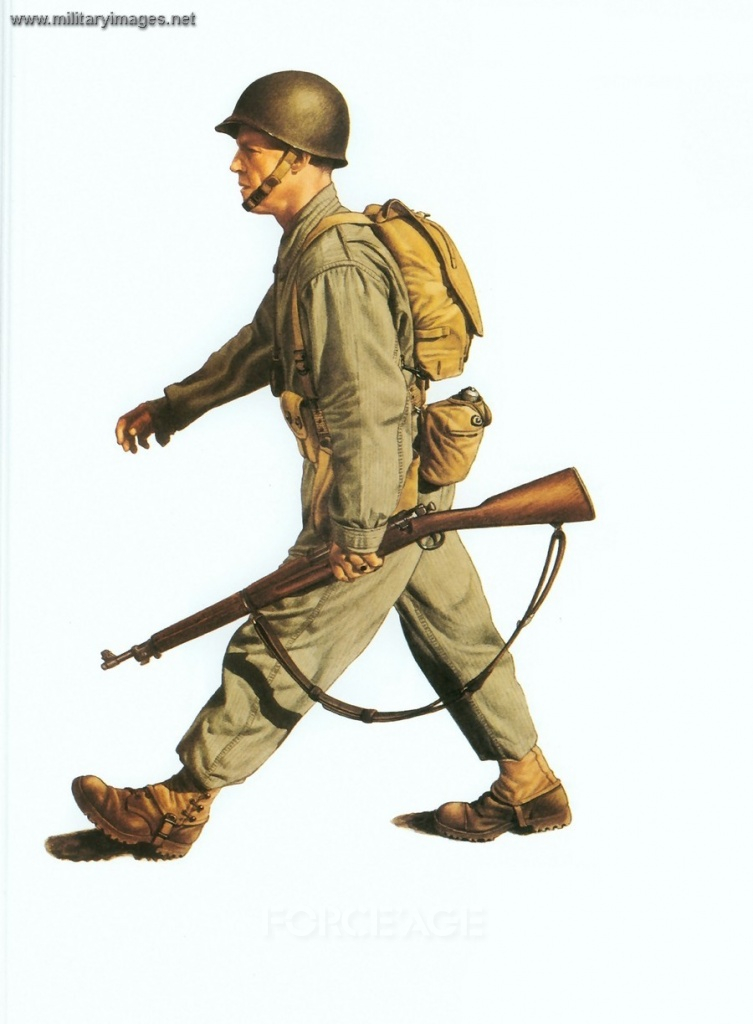

С 1943 года французская армия воюет в Африке, полностью экипированная американским снаряжением, а позже в этой же униформе и экипировке будет сражаться и в Европе.

Основным отличием формы были нашивки национального триколора и герба Сражающейся Франции. Снаряжение было полностью заменено на брезентовое. Оно было легче и удобнее, чем кожаное старого образца.

Брезентовые подсумки, кожаные ботинки с высоким берцем, униформа и каска М1 стали характерными для французской армии в период оккупации немецких территорий после войны. Но именно война в Индокитае (бывшая французская колония, которая на сегодняшний день распалась на Вьетнам, Лаос и Камбоджу) определила облик французского солдата.

Основным элементом экипировки был американский ремень с подсумками на суспендере, но некоторые подразделения глубинной разведки предпочитали использовать британское снаряжение, как память о принадлежности к вездесущим SAS.

Но так как не все служили в подразделениях специального назначения, большая часть солдат получала американскую экипировку. Бронетанковые же части снабжались старой французской военной униформой, которая осталась на складах.

На рисунке представлен типичный образ французского солдата периода окончания Второй Мировой и начального периода войны в Индокитае.

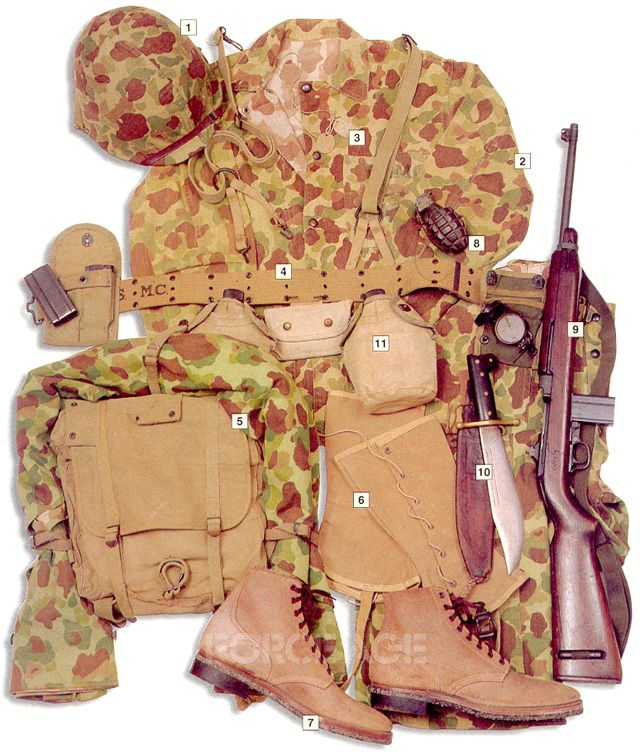

Также частично использовались комплекты американской униформы, использовавшиеся в конфликтах на Тихом океане. Основными материалами были брезент и облегченные материалы, более подходящие для климата колоний.

Снаряжение американского образца из брезента использовалось вплоть до 70-х годов 20 века, пока, наконец, французские запасы не стали иссякать и не возникла необходимость придумывать собственные образцы снаряжения. Новая экипировка Французской армии была создана на базе уже использовавшейся с небольшими доработками.

Основным нововведением в экипировке солдат в Алжире стала новая тяжелая каска, пришедшая на смену более тонкой американской М1, получившая обозначение М51. Конструкция каски сочетала элементы М1 американского образца и старого французского Адриана (французская каска, использовавшаяся с 1915 по 1956г). Этот тип каски был признан как очень эффективный и использовался вплоть до конца 80-х годов.

80-е годы в целом стали переломным моментом в истории экипировки французской армии. В этот период было внедрено множество идей по совершенствованию униформы, так как новые условия боевых действий требовали нового подхода к снаряжению солдата в бою. Способы переноски боеприпасов разрабатывались с расчетом на то, что их будут носить поверх бронежилета, каска должна была защищать, но при этом не мешать размерами и неудобными креплениями, обувь также претерпела изменения.

Начиная с окончания войны в Алжире, французская армия принимает как основной вариант общевойсковой обуви ботинки типа Rangers. Ботинки LEGION, то есть первый вариант такой обуви очень походил на американские ботинки, имел такой же коричневый цвет. Новый образец был изготовлен уже с более легкой подошвой и из черной кожи.

Ботинки старого образца Ботинок нового образца

На сегодняшний день французская армия использует модульные системы переноски снаряжения, которые оборудованы системой MOLLE и могут модифицироваться под необходимые сценарии боевых действий. Армейская обувь также заменена, и большая часть армии обута в новые ботинки-берцы из нейлона и кожи.

В современном снаряжении Франции в качестве основных материалов используются нейлон и кордура: более износостойкие, более легкие и позволяющие компенсировать меньший вес разгрузки дополнительным весом боезапаса. На данный момент французская армия все еще тестирует различные модификации современного комплекта для оснащения своих военнослужащих.

На фото справа: 12 солдат Дивизии СС Шарлемань, слева – французский генерал Леклерк. Обращаясь к своим соотечественникам, он спрашивал: как же они, французы, могут носить немецкую форму. Ответом ему было: “Также как вы – американскую”. Генерал оценил находчивость солдат, и на следующий день все 12 были расстреляны.

В ассортименте магазина Force’Age представлены различные образцы экипировки и снаряжения Франции нового и старого образца. Подобрать и купить униформу Франции можно в любом из наших магазинов.

Французская военная экипировка (верхняя одежда):

Военные ботинки-берцы армии Франции:

Французские армейские перчатки:

Армейские Французские свитера:

«Мы работаем по всей России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград и др.

Быстрая доставка в Подмосковье: Балашиха, Подольск, Химки, Королев, Мытищи, Люберцы, Электросталь, Красногорск, Коломна, Одинцово, Серпухов, Щелково, Домодедово, Орехово-Зуево, Раменское, Жуковский, Пушкино, Сергиев Посад, Долгопрудный и др.»

Униформа французской армии во Второй мировой войне

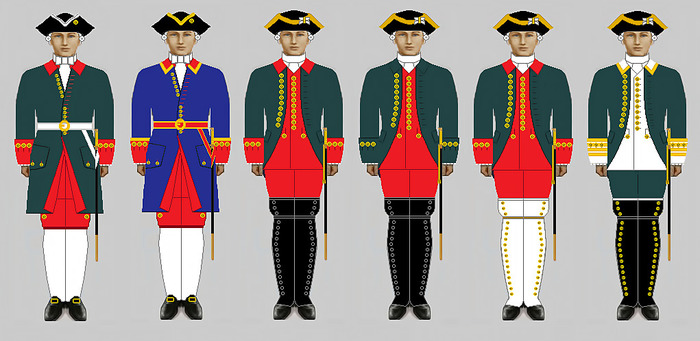

Франция вступила в Первую мировую войну в яркой цветной униформе, и только в 1915 г. она была заменена серовато-голубой. Серовато-голубой цвет продержался ровно двадцать лет до тех пор, пока также не уступил доминировавшему во всем мире цвету хаки в 1935 г. Bleu horizon продолжал использоваться для повседневной одежды даже после начала Второй мировой войны.

Китель хаки, или vareuse, был однобортным с низким отложным воротником и семью серыми металлическими пуговицами спереди. Офицерский китель имел нагрудные и большие боковые накладные карманы. У всех чинов были округлые обшлага. Шинель была двубортной с большим отложным воротником и двумя рядами по семь пуговиц спереди. Боковые карманные клапаны были прямоугольными и застегивались на две пуговицы. С обеих сторон имелись петли для ремня из ткани с пуговицами и, как и в Первой мировой войне, полы шинели могли быть застегнуты назад, чтобы облегчить движение. Пешие войска носили бриджи с обмотками цвета хаки, а конные – с кожаными крагами. Офицерский состав носил бежевые плисовые бриджи и коричневые сапоги.

Имелось три основных вида головных уборов, самым известным из которых было кепи. Все чины носили кепи из серовато-голубой или цвета хаки ткани, но для выходной формы существовали кепи старых, использовавшихся до Первой мировой войны цветов. Полевая пилотка, или bonnet de police, была из ткани цвета хаки и обозначала унтер-офицерское звание своего владельца маленькими шевронами спереди. Позже во время войны офицеры стали носить пилотку со своими знаками различия спереди слева. Стальной шлем, хотя и идентичный по форме исходной модели 1915 г., подвергся определенным улучшениям между войнами. Теперь он изготовлялся штамповкой из цельного листа марганцевой стали. У каждого рода войск была своя собственная штампованная эмблема с передней стороны шлема. Неофициальным, но пользовавшимся уважением обычаем было носить на полях шлема штампованную металлическую табличку с именем владельца и надписью «солдат Великой войны» между двумя лавровыми ветвями.

Специальные униформы были разработаны для экипажей танков и бронемашин, которые включали специальный шлем с защитой шеи и мягкой кожаной передней частью. Его ранние модели были просто модификациями обычного стального шлема и даже сохраняли гребень, но в 1935 г. была введена окончательная модель цвета хаки. Кроме того, они получили укороченное коричневое кожаное пальто и темно-синий берет вместо пилотки. Пехотные полки «горного типа» носили большой темно-синий берет и водонепроницаемый парусиновый анорак.

Мрачное обмундирование французской армии метрополии оживлялось теми из ее колониальных войск, которые сочетали предметы национальной одежды с французской униформой, образуя великолепные экзотические униформы.

Во французской армии звание обозначалось на головном уборе и рукавах кителя и шинели. На специальных униформах, таких как кожаное пальто для бронетанковых войск, а также на тропической и национальной одежде знаки различия носили на съемной темно-синей табличке из ткани, которая могла быть пристегнута или пришита спереди.

Знаки различия были следующими:

Капралы Две диагональных нашивки цвета хаки на обшлагах и два шеврона хаки на пилотке.

Старшие офицеры Четыре или пять горизонтальных золотых (у командира батальона – три золотых и две серебряных) нашивок на обшлагах и четыре или пять колец сутажа на кепи и шевронов на пилотке.

Маршал Семь пятиконечных бронзовых или серебряных звезд на головном уборе и серебряные скрещенные жезлы на пилотке.

Род войск обозначался цветом кепи и петлиц на воротнике следующим образом:

После поражения Франции и образования правительства Виши развитие французской униформы пошло двумя путями. Войска Виши продолжали носить довоенную униформу с незначительными изменениями, в то время как «свободные французы», отрезанные от источников снабжения, были переобмундированы сначала Великобританией, а затем Соединенными Штатами. Французы гордились своими традициями и старались сохранить как можно больше деталей французской униформы, так что их одежда стала очень интересной комбинацией французской, британской и американской униформы. Знаки различия стали носить на берете и американском стальном шлеме и на темно-синих съемных погонах, а такие части, как 2-я танковая дивизия, впервые начали носить на своей униформе эмблемы соединений.

Униформа Франции

Рядовой

Армия «Свободной Франции»

1940

http://pilotka.org/i. rance/fr005.jpg

Этот солдат армии «Свободной Франции» одет в британскую полевую форму, но на голове у него французская каска. Каска этого образца была впервые введена в 1915 г. и за период между войнами претерпела ряд модификаций. Последняя модель целиком штамповалась из марганцевой стали. Каждый род войск французских вооруженных сил имел собственную штампованную металлическую эмблему, которая носилась на каске спереди. По неофициальной традиции на полях каски также крепилась штампованная табличка с именем владельца и надписью «солдат Великой войны» (так на Западе часто называлась Первая мировая война) с двумя лавровыми ветвями по сторонам.

Французские солдаты, желавшие продолжать борьбу против нацистской Германии после того, как она оккупировал их родину, были 1 июля 1940 г. собраны в зале «Олимпия» в Лондоне, где генерал де Голль объявил о создании движения «Свободная Франция». В июле 1942 г., в связи с активизацией борьбы, оно было переименовано и получило название «Сражающаяся Франция».

Рядовой

2-я марокканская дивизия

1945

http://pilotka.org/i. rance/fr007.jpg

Солдат, изображенный на иллюстрации, одет в последний вариант обмундирования войск «Свободной Франции». Оно почти полностью американское и состоит из суконных брюк цвета хаки и зимней полевой куртки с вертикальными прорезными карманами, пользовавшимися особенным одобрением танкистов. На ногах у солдата французские ботинки образца 1917 г. с гетрами, а вооружен он винтовкой «Ли-Энфилд» калибра 0,303 дюйма (7,7 мм), британского производства.

Хотя в одежде войск «Свободной Франции» преобладало американское обмундирование, отдельные военнослужащие продолжали до последней возможности носить французские головные уборы, например стальные каски и танковые шлемы. Даже в полностью американском обмундировании сохранялись французские традиции: знаки различия носились на головном уборе, на погонах или на нашивке на борте кителя или куртки.

На верхней части левого рукава французы носили суконные нашивки наподобие петлиц, полагавшихся к кителю французского обмундирования: цвета нашивок, кантов и полкового номера или эмблемы соответствовали петлицам. Однако чтобы указать на принадлежность к «Свободной Франции», французские военнослужащие в Северной Африке носили по три канта вместо обычных двух.

Пехотная дивизия «Свободной Франции» состояла из трех или четырех пехотных полков, сильного разведывательного полка и артиллерийского полка, а также имела подразделения саперов, связи и службы тыла.

Солдат 1-го класса

182-й артиллерийский полк

1940

http://pilotka.org/i. rance/fr003.jpg

Традиционное серо-голубое обмундирование времен Первой мировой войны в 1935 г. было заменено формой цвета хаки. Солдатский китель (vareuse) был однобортным с широким воротом и отложным воротником и шестью серыми металлическими пуговицами впереди. Офицерские кители имели семь пуговиц, по два нагрудных и боковых накладных кармана. И солдаты, и офицеры имели круглые обшлага. Стандартные шинели были двубортными с широким воротом и отложным воротником и двумя рядами по семь пуговиц впереди.

Во французской армии существовали головные уборы трех видов: кепи, которые носили все военнослужащие, независимо от звания (они шились из синего или цвета хаки сукна); полевое кепи — bonnet de police — из сукна цвета хаки; стальная каска. Род войск обозначался цветом кепи и петлиц.

Таким образом, солдат, изображенный на иллюстрации, судя по красным петлицам с синим кантом и номером части, принадлежит к артиллерии.

Этот рядовой 1-го класса одет в парадно-выходное обмундирование с сине-черным кепи. На нем китель цвета хаки, хотя летняя армейская форма предусматривала габардиновый китель. К 1938 г. все военнослужащие, кроме кавалеристов, получили бриджи нового образца. На верхней части левого рукава солдата нашивка — знак специалиста, говорящая о том, что перед нами оружейный мастер.

Как ни печально, следует отметить, что французская армия в 1940 г. была поголовно заражена пораженческими настроениями. Они получили распространение из-за «странной войны», а также суровой зимы 1939– 1940 гг. Поэтому, когда немецкая армия прорвалась через Арденны, у французов не хватило решимости оказать ей сопротивление.

Сержант

Бронетанковые войска

1940

http://pilotka.org/i. rance/fr001.jpg

В мае 1940 г. французская армия имела более 3000 танков — внушительное количество, особенно если учесть, что по качеству и огневой мощи эти машины значительно превосходили бронетехнику немцев. Однако тактика французских танковых войск была крайне примитивной, и поэтому немецкие танки в своем броске на Запад смогли очень быстро разделаться с ними.

Как и большинство других армий, французские вооруженные силы перед Второй мировой войной ввели для танкистов и экипажей бронемашин специальное обмундирование, в которое входил шлем на мягкой подкладке с кожаной передней частью и назатыльником сзади для защиты шеи.

Первые модели шлема были просто модификациями стандартной стальной пехотной каски; на них даже сохранялся гребень (пожалуй, самая ненужная деталь, учитывая тесноту внутри танка). Однако в 1935 г. был принят окончательный вариант шлема защитного цвета. Кроме того, танкисты носили кожаные пальто до колен и синие береты вместо пилоток.

На иллюстрации изображен сержант бронетанковых войск. На нем описанное выше обмундирование (за исключением пальто); левой рукой он прижимает к боку шлем образца 1935 г. На берете — кокарда в виде двух скрещенных пушек и средневекового шлема. Знаки различия — нашивка на борте куртки и на петлицах, где был указан номер части. Петлицы у сержанта зеленые, хотя уставной цвет был серый.

Майор

46-й пехотный полк

1940

http://pilotka.org/i. rance/fr004.jpg

Звания французских офицеров обозначались знаками различия, которые носились на рукавах кителя и шинели, на кепи и фуражке. На шинели и других предметах верхней одежды офицеры для обозначения звания носили специальный ярлык, пристегивавшийся к пуговице. Генералов отличали кепи, расшитые золотыми дубовыми листьями, а старшие и младшие офицеры носили на кепи соответственно золотой и серебряный галуны.

Майор, изображенный на иллюстрации, одет в устаревшую форму со знаками различия звания на пилотке и над обшлагами кителя. Он служил в 46-м пехотном полку, о чем говорят цифры на петлицах, цвет хаки поля петлиц, темно-синий кант на них, а также красный цвет цифр. Каждый полк имел также металлическую эмблему, носившуюся на правом нагрудном кармане. Этот майор, как представитель старшего офицерского состава, вероятно, ездил на лошади, как можно судить по его кавалерийским бриджам и шпорам на сапогах. На левой стороне груди видны колодки наград: Военного креста 1914–1918 гг. (красно-зеленая) и медали за участие в Дарданельской десантной операции (бело-зеленая).

В начале Второй мировой войны, как и 20 годами ранее, в Первую мировую войну, главную силу французской армии составляла пехота, которая, однако, в значительной степени использовала конный транспорт. Французская пехотная дивизия насчитывала 17 000 нижних чинов и 500 офицеров и делилась на три пехотных полка, два артиллерийских полка и четыре разведывательных эскадрона.

Альпийский стрелок

5-я полубригада

1940

http://pilotka.org/i. rance/fr002.jpg

В середине апреля 1940 г. около 10 000 британских и французских солдат, дожидавшихся в британских портах отправки на помощь Финляндии, наконец погрузились на суда. Они высадились в Намсусе, Андалснесе, а также (меньшими силами) в Нарвике. Задачей группировки было попытаться захватить Тронхейм и сохранить плацдарм союзников в Норвегии (которая в это время подверглась нападению Германии).

На ногах у солдата ботинки с гетрами; за спиной лыжи, входившие в стандартный комплект снаряжения французских горных войск. Правда, во время Норвежской кампании лыжи почти не использовались. Экипировка солдат горнострелковых частей всегда была чрезмерной; в этом отношении французы нисколько не отличались от армий других стран.

В начале июня 1940 г. союзники вытеснили немцев из Нарвика, даже добились наземного и военно-морского превосходства, но из-за катастрофы во Франции были вынуждены эвакуировать войска. Немцы немедленно вновь заняли Нарвик, завершив тем самым оккупацию Норвегии.

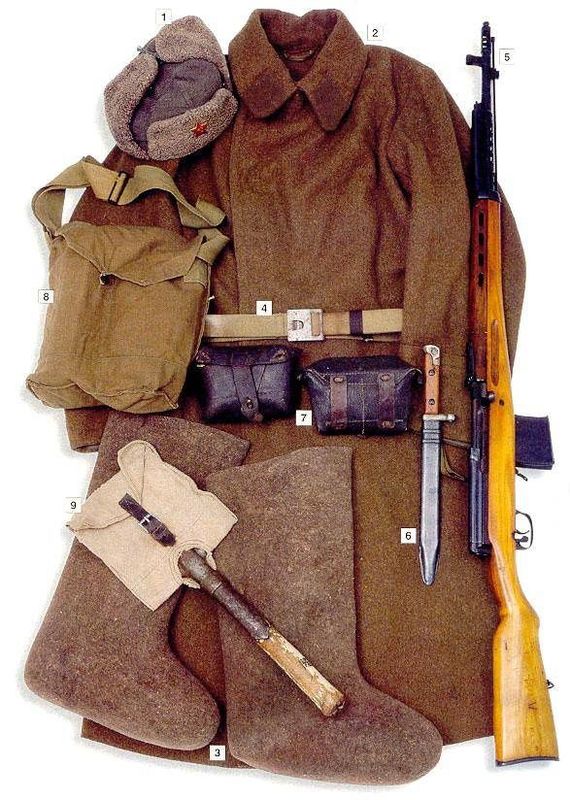

Военная форма солдат и офицеров Второй мировой войны

Рядовой (1 и 2) в летней полевой униформе образца 1936 г. со знаками различия образца 1941 г. Каска образца 1936 г. и ботинки с обмотками. Полевая экипировка образца 1936 г., практически вся экипировка этого типа была потеряна в первый год боев. Экипировка включает в себя вещевой мешок, скатку с шинелью и плащ-палаткой, продовольственный мешок, патронные подсумки с двумя отделениями, саперная лопатка, фляжка и противогазная сумка. Красноармеец вооружен 7,62-мм винтовкой Мосина образца 1891/30 г. Штык примкнут в обратном направлении для удобства переноски. Показаны бакелитовый медальон (3), саперная лопатка с чехлом (4), алюминиевая фляжка с чехлом (5), патронташ на 14 винтовочных обойм (6). В дальнейшем вместо кожаной экипировки выпускалась брезентовая. В каждое отделение патронного подсумка помещались две пятизарядные обоймы (7). Простоя котелок (8) служил как в качестве кастрюли, так и в качестве миски. Ботинки (9) с обмотками (10). Противогаз БС с сумкой (11). Выступ между глазницами позволял протирать запотевшие изнутри стекла и прочищать нос. Противогаз комплектовался фильтром Т-5.

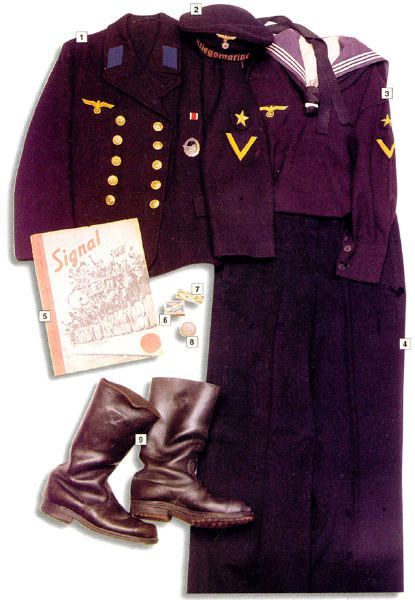

Кригсмарине (военно-морской флот) Matrosengefreiter, 1943 01 — военно-морская куртка, Железный крест 2 степени, ветеран экипаж знак на левой стороне груди, знаки Matrosengefreiter 02 — Кригсмарине фуражка 03 — военно-морской бушлат 04 — «палубные» брюки 05 — журнал «Сигнал», Июль 1943 06 — табак 07 — сигаретная бумага 08 — «Hygenischer Gummischutz-Dublosan» 09 — сапоги

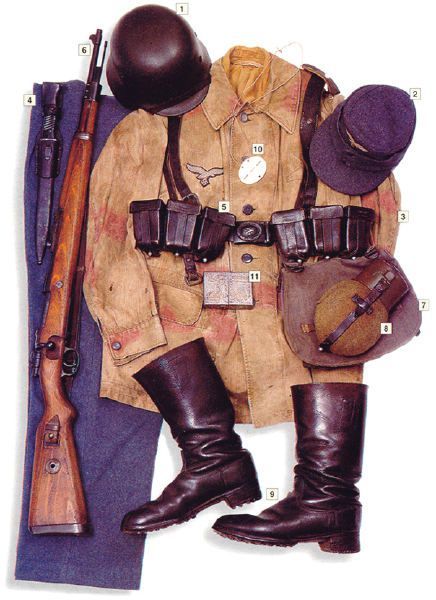

Рядовой, Люфтваффе, Франция 1944 01 — М-40 шлем 02 — Einheitsfeldmütze М-43 пилотка 03 — М-43 футболка комуфлированная «Sumpftarnmuster» 04 — брюки 05 — лямки 06 — 7,92 мм Маузер 98k винтовка 07 — М-31 breadbag 08 — М-31 котелок 09 — М-39 ботинки 10 — медальон 11 — «Esbit» карманный обогреватель

8 SS-Kavallerie дивизия «Флориан Гейер», лето 1944 года. 01 — М-40 Feldmutze пилотка 02 — М-40 каска с СС значками 03 — полевая куртка 44 — нового покроя, кавалерийские значки на погонах 04 — брюки 05 — М-35 ремень 06 — шерсть рубашка 07 — М-39 лямки 08 — «Флориан Гейер» повязка 09 — шерстяные перчатки 10 — Panzerfaust 60 11 — 7,92 мм Sturmgewehr 44 12 — M-84/98 штык 13 — брезентовые подсумки 14 — М-24 граната 15 — Ваффен СС зарплатная карта 16 — М-31 котелок 17 — М-43 кожаные сапоги 18 — Леггинсы

Капитан (Kapitanleutnant) — подводная лодка командир, 1941 01 — куртка офицерская, Kapitanleutnant знаки различия 02 — Крест Kninght Железного Креста 03 — знак подводной лодки 04 — Неофициальные знаки 1-й и 9-флотилии подлодок 05 — сигареты фуражка Кригсмарине офицеров — 06 07 — кожаные перчатки 08 — кожаный плащ»U-Boot-Päckchen» 09 — сапоги 10 — «Junghans» 11 — военно-морской бинокль

Партизан Крестьянского батальона (Bataliony Chlopskie), Польши, 1942 01 — wz.1937 «rogatywka» фуражка 02 — куртка 03 — брюки 04 — сапоги 05 — импровизированная повязка 06 — 9 мм MP-40 SMG

Форма советского командира танка, 1939 01 — брезентовая шапка с наушниками 02 — модель 1935 пилотка с красной звездой 03 — льняной комбинезон 04 — холщовый мешок для противогаза 05 — офицерские сапоги 06 — кабура для 7,62 мм Нагана 07 — планшет из кож.зама 08 — офицерский ремень

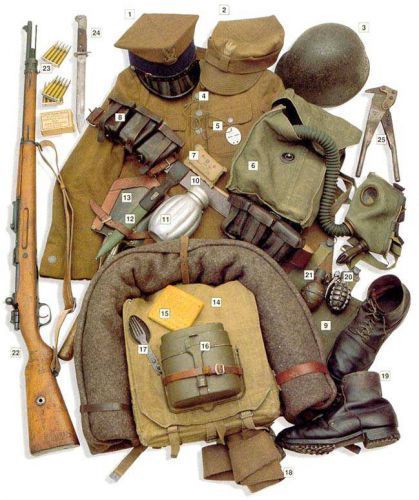

Форма польской пехоты 1939 01 — wz.1939 «rogatywka» пилотка 02 — wz.1937 «rogatywka «пилотка 03 — wz.1937 стальной шлем 04 — wz.1936 куртка 05 — жетон 06 — WSR wz.1932 противогаз в брезентовой сумке 07 — средства гигиены 08 — кожаные подсумки 09 — wz.1933 breadbag 10 — кожаный разгрузочный пояс 11 — wz.1938 котелок 12 — wz.1928 штык 13 — складная лопата в кожаном чехле 14 — wz.1933 рюкзак с одеялом 15 — галеты 16 — wz.1931 комбинированный котелок 17 — ложка + вилка комплект 18 — owijacze ремни из ткани, используемые вместо носки 19 — сапоги 20 — GR-31 граната-осколочная 21 — GR-31 граната наступательная 22 — 7,92 мм Маузер 1898a винтовка 23 — 7,92 мм патроны обоймы 24 — WZ. 1924 штык 25

С Францией все довльно просто

Хоть и прошло уже 18 дней, позволю сделать себе пару замечаний.

1. На ефрейторе (хотя, лычка для ефрейтора мне кажется широковатой, более похожей на ст.сержанта. но это же не фото, а рисунок, так что неважно) офицерская гимнастёрка обр.1943 г., так как на гимнастёрках рядовых и мл.комсостава карманы отсутствовали. Только осенью 1944 г. разрешили использовать б/у офицерскую форму.

Шлемы СШ-40 (и внешне почти неотличимые СШ-39) стали широко использоваться ещё до войны. Уже в 1941 г. СШ-36 был уже достаточно редким в войсках.

2. Знаки различия обр.1941 г. это просто полевые знаки различия обр.1940 г., введённые в 1941 г.

Полевая куртка (фельблузе) не М-35, а М-36.

6. Униформа РОА. Она вообще разной была, и шеврон РОА на разных рукавах носился. Не журнал «Новая жизнь», а газета «Новое слово»

C D E F соответственно 3-я, 9-я, 34-я и 1-я пехотные дивизии.

11. Это форма лейтенанта спецназа Х-й флотилии торпедных катеров Республики Сало

12. Не Ваффен СС зарплатная карта, а расчётная книжка Ваффен СС, и не леггинсы, а гамаши:)

18. Форма лейтенанта НКВД изображена неправильно (реконструкция, видимо). Судя по нарукавным звёздам это политработник РККА (старший политрук), однако форма и петлицы соответствуют лейтенанту ГУГБ НКВД, но тогда звёзды лишние и не хватает нарукавных шевронов НКВД

Это не считая ужасного перевода:)))

В 1944 г. наряду с барабанным магазином для ППШ-41 начал выпускаться рожковый 35-зарядный магазин, подходящий также и для ППС-43

Как владелец ППС-43 СХП могу с увереностью заявить что от ППШ магазин не подходит абсолютно

Забыли и переврали чутка.

Нормальный чехол ниже.

Но за пост спасибо)

я с детства думал что это термос или нечто другое, но никак не противогаз =)))

Такое ощущение, что это корявый перевод.

» Из-за нехватки алюминия, в войсках встречались стеклянные фляжки с пробковой пробкой (8). Стекло фляжки могло быть зеленого или коричневого цвета, а также прозрачное».

Стеклянные фляги появились ещё в 1932 году, закрывались они «корковой» пробкой.

А кто-нибудь сравнивал по себестоимости форму?

Где женская военная форма?

Самое интересное, это наличие презервативов у моряков Kriegsmarine (под номером 8)

^^

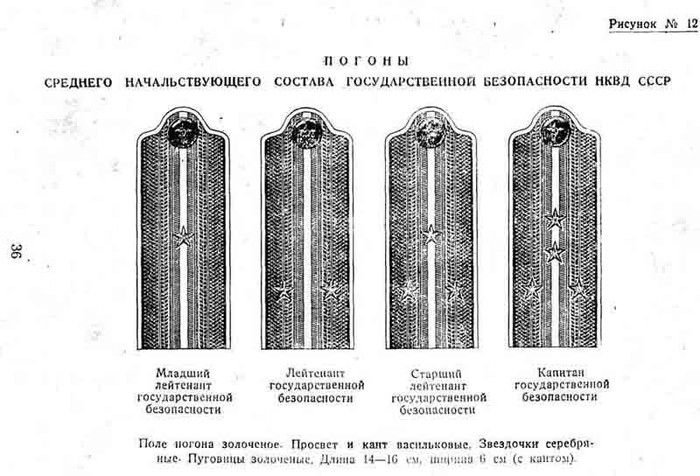

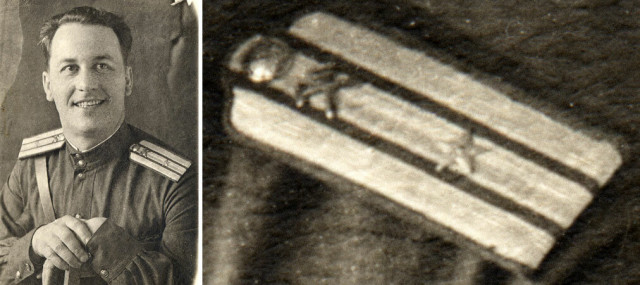

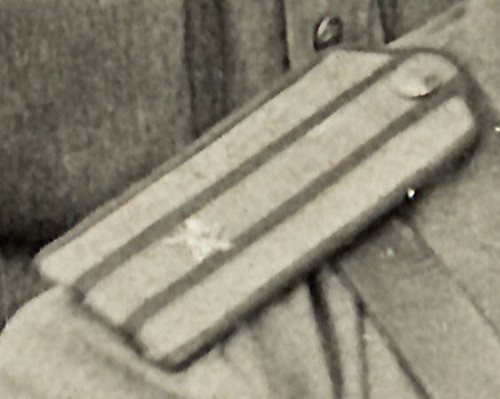

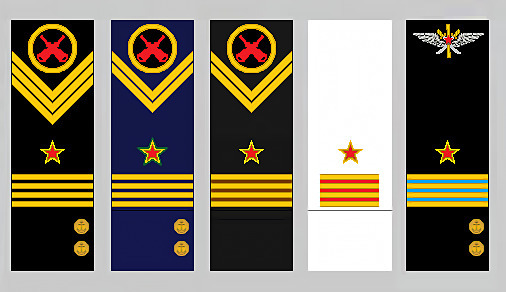

Экспериментальные погоны «бутылочной» формы

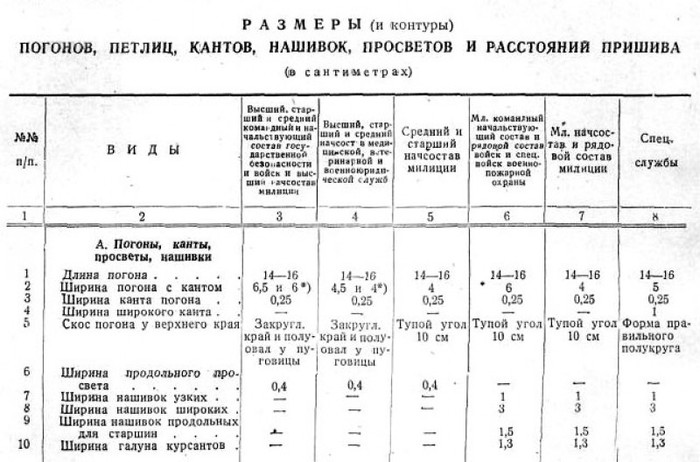

Повседневные погоны «бутылочной» формы были введены приказом НКО СССР от 15 января 1943 года, аналогичный приказ последовал и в Наркомате Внутренних Дел СССР за № 126 от 18 февраля 1943 года.

Буквально в течение одного-двух месяцев форма погон НКВД была изменена и приведена в соответствие с формой погон, введенных в РККА. Однако, это произошло на месяц позже. С чем это связано, сейчас трудно предположить.

При этом по требованию И.В. Сталина переход на новые знаки различия в РККА, должен был закончен в течении месяца! Для военного времени и огромной армии, это было фантастически сложной задачей! Тем не менее, срок перехода, ввиду сложности снабжения, перенесли всего на 30 дней. Все поступающие на фронт части имели погоны, петлицы донашивали в тыловых районах и округах, и обеспечивались погонами по мере поступления таковых на склады.

НКВД более детально и точно расписал характеристики погон, возможно для того, чтобы руководствуясь приказом, организовать выпуск погон на местах. Благо мощностей и собственных производств у НКВД было в избытке.

В 1944 году с введением изменений в правилах ношения формы бутылочные погоны уступили место общевойсковым погонам шестиугольной формы.

История красивого морского звания «МИЧМАН»

Звание «Мичман» произошло от английского Midshipman – кандидата на первый офицерский Чин, и берет начало с Королевского военно-морского флота Великобритании XVII-XVIII веков.

Несмотря на трудности и опасности, служба в Королевском военно-морском флоте считалась достаточно престижной. Причин у этого было несколько. Среди них – неплохое, даже у матросов, жалование, социальное обеспечение, недоступная большинству тогдашних обывателей возможность побывать в дальних странах. Кроме того, Royal Navy для усердного и способного моряка мог сыграть роль социального лифта, позволяя в определенных границах перемещаться по карьерной лестнице. Начиная с 1677 года, правила королевского флота для повышения до лейтенанта требовали службы в качестве мичмана, а повышение до мичмана требовало нахождения некоторого времени в море. К наполеоновской эпохе эти правила требовали, по меньшей мере, трех лет службы в качестве мичмана или помощника капитана, и шести лет постоянной службы на корабле, морского ценза.

Примерно 50% будущих офицеров, мичманов, были отпрысками знатных и заслуженных морских династий. Естественно, такое положение, и семейные связи, служили хорошим подспорьем для будущего офицера в его продвижении по службе. 27% мичманов были выходцами из дворянских фамилий. Остальные имели происхождение более низкое, о шансов дорасти до лейтенантского чина, у них были не очень велики. Кандидаты в мичманы, или мичманы из знатных семейств широко использовали свои связи, и искусственно повышали свой морской ценз. Эта незаконная практика, позволяла им быстро дорасти до мичмана, а то и обеспечивало производство в лейтенанты, раньше положенного срока.

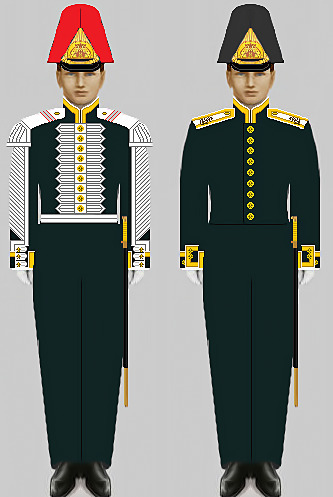

Форма одежды мичманов, с 1748 года, была почти аналогичной офицерской, со знаками различия мичманов. Мундир подчеркивал, что мичманы, являются джентльменами, и будущими полноценными командирами Королевского флота.

Мичманы, равноценно с другими членами экипажа корабля, исполняли корабельные работы, но вместе с тем, их основной обязанностью была учеба, изучать навигацию и морское дело. Они должны были уметь ставить паруса, обязаны были нести вахту, руководить личным составом корабля, командовать батарейными расчетами, и небольшими судами, шлюпками. Некоторые успешные мичмана становились штурманскими помощниками. Все усиленно учились и готовились к экзамену на офицерский чин, и с разрешения капитана исполняли, обязанности вахтенного офицера. Старший помощник капитана, проводил уроки с мичманами по математике, навигации и управлением кораблем. На более больших судах, с мичманами занимался специальный учитель, с правами мичмана, но сам при этом, был гражданским человеком.

Прежде чем стать офицером Королевского флота, мичман должен был сдать специальный экзамен. Будущему лейтенанту Королевского флота, должно быть при этом не менее 19 лет. Что быть допущенным к экзамену, кандидат в офицеры предоставлял комиссии доказательства своей службы, которые включали бы аттестации его командиров (естественно положительные). Однако большинство мичманов стремилось сдать экзамен на лейтенанта в 17 или 18 лет (а типичный возраст мичмана в то время был между 15 и 22 годами). Экзамен принимал совет из трех капитанов флота.

Вопросы на экзамене не были формальными (или стандартными), и характер задаваемых вопросов, зависел от личности принимающих экзамен капитанов. От будущего лейтенанта ожидалось что он может отлично управлять кораблем, знать навигацию, наблюдать за заездами, дабы определить курс и местоположения корабля, и вообще, квалифицирован, как офицер, и как моряк.

Неудача на экзамене, означала, еще 6 месяцев морской службы, прежде чем можно было повторить попытку сдать зачеты на офицерский чин, но случались, были и пожилые мичмана, так и не выдержавшие его до самого увольнения. Успешно прошедшие испытание, находившиеся в ожидании повышения, часто назначались помощниками капитана, и несли вахту в качестве заместителей лейтенантов. Мичман, ставший помощником капитана, при этом получал прибавку к жалованью.

Военно-морских училищ у англичан не существовало до 1733 года. Именно тогда в Портсмуте была основана Королевская военно-морская академия (Royal Naval Academy). Однако в Англии существовала традиция превосходства практического опыта над теоретическими знаниями. До 1806 года Королевская военно-морская академия особой популярностью не пользовалась – большинство джентри и джентльменов предпочитали отдавать своих сыновей сразу на корабли.

Мичманы, были основным резервом пополнения офицерского корпуса. С ранних стадий службы им давалась номинальная власть над старшими и гораздо более опытными моряками, «для приобретения командных навыков».

Начиная с 19 века, будущие офицеры флота все больше стали учится в военно-морских учебных заведениях. Кандидаты в офицеры теперь проходили учебу в стенах альма-матер на протяжении 4 лет, и два стажировались на кораблях в морях, после чего производились в офицерский чин. Далее, практические плавания сократили до 1 года.

Звания или чины, эквивалентные званию «Мичман» существовали и существуют во многих флотах мира. В основном, мичманами являются курсанты или кадеты военно-морских училищ.

В России, а точнее в Российской империи, первые мичмана появились в 1716 году, изначально как унтер-офицеры (по современному – сержанты), но уже в 1732 году, чин «Мичман», стал первым обер-офицерским чином Российского Императорского флота, таковым он и оставался до 1917 года. Исключая короткий период с 1751 по 1758 года, когда служебное положение мичмана опять понижали до унтер-офицера.

Как правило, мичманами в русском флоте становились Гардемарины, выпускники Гардемаринской роты. Подготовка офицера русского флота в начале и в середине 18 века, стартовала со Школы математических и навигацких наук (Навигацкой школы), а в последующем, Академии Морской Гвардии (Морской академии), и Гардемаринской роты, откуда и выходили на флот, молодые офицеры-мичманы.

С 1906 года, успешно закончившее обучение в Корпусе Гардемарины, становились не Мичманами, а Корабельными гардемаринами. Что бы стать полноценными офицерами, им предстояло пройти годичную практику на действующем флоте, и только после положительной аттестации от своих командиров, молодой человек производился в мичманы.

Неспособные к службе на кораблях, становились поручиками по Адмиралтейству. С 1913 года, в чин «Мичман», а точнее «Инженер-Механик Мичман» начали производить и выпускников Морского Инженерного училища (МИУ), ведущего подготовку инженеров флота (до этого птенцы этого училища носили армейские чины).

Знаками различия мичманов служили погоны золотистого цвета, с одним черным просветам и кантами, и эполеты с одной звездой серебристого цвета, с 1909 года мичманы на погонах стали носить две звезды.

С началом Первой Мировой войны, или Великой войны 1914 года, с ростом потребности офицеров на действующий флот, подготовку Мичманов упростилась. Помимо МКК и МИУ, офицеров на флот готовили Отдельные Гардемаринские классы, Школа мичманов военного времени или Курсы Гардемарин флота. В 1917 году, на флоте были отменены погоны, и введены нарукавные нашивки по образцу английского флота. Мичману, таким образом, были присвоены нарукавные нашивки, состоящие из одного широкого золотистого галуна в 3/4 с завитком и одного узкого золотистого галуна без завитка.

В ходе революционных событий в России, чины и звания на флоте, были упразднены. Упразднён был и чин мичмана. Об этом звании, вспомнили в СССР только перед Великой отечественной войной, в 1940 году, а точнее его ввели постановлением СНК СССР от 30 ноября 1940 года как высшее звание для старшин ВМФ и морских частей пограничных и внутренних войск. Как видим, мичман опять стал старшинским званием, как некогда, Петр Великий, предназначал мичманов, как унтер-офицеров. На советских мичманов возлагались обязанности, которые до революции в Российском императорском флоте, исполняли Кондукторы флота.

К кондукторам флота причислялись: старшие боцманы, старшие береговые боцманы, артиллерийские, минные, рулевые, сигнальные, сигнально-дальномерные, авиационные, машинные, минно-машинные, трюмные, кочегарные, телеграфные, гальванерные и санитарные кондукторы, кондукторы-электрики, шкиперы, старшие баталеры, старшие минно-артиллерийские содержатели и старшие машинные содержатели. Кондукторы являлись ближайшими помощниками офицеров-специалистов, как и советские мичманы. Старшие боцманы считались «правой рукой» старшего офицера корабля и были главными среди остальных кондукторов корабля. В их обязанности входило наблюдение за порядком и наружной чистотой корабля, в их подчинении находилась вся корабельная команда. На кораблях у кондукторов имелась своя кают-компания. В Кондукторы флота производили способных заслуженных унтер-офицеров при положительной аттестации и сдачи специального экзамена.

В молодом, Рабоче-Крестьянском Красном Флоте, обязанности бывших царских Кондукторов флота, были возложены на Главных старшин, а потом на Главных боцманов. Главные боцманы были высшей категорией среди цепочки старшинских должностей в РККФ, а потом Морских Сил РККА. Знаки различия Главных боцманов, были потом присвоены Мичманам.