все выявленные формы реализации действия внутренне взаимосвязаны

Презентация была опубликована 6 лет назад пользователемАлёна Кирилюк

Похожие презентации

Презентация на тему: » Концепция поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина Составитель презентации Жданко Г.В. СОСЩПА 7 г.Павлодар Психологический семинар-практикум.» — Транскрипт:

1 Концепция поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина Составитель презентации Жданко Г.В. СОСЩПА 7 г.Павлодар Психологический семинар-практикум

2 Приведите примеры персонажей из произведений детской художественной литературы отличающихся: яркой поисковой активностью склонностью к экспериментированию способностью принимать нестандартные решения в разных ситуациях

3 Можно ли назвать поведение этих персонажей исследовательским?

4 Незнайка Поведение исследовательское, постоянно ищет новые возможности для осуществления своих задумок.

5 Винни-пух Поведение не исследовательское, скорее познавательное и любопытное. Данное поведение обуславливается особенностями мышления, характером.

6 Карлсон Поведение исследовательское, постоянно находится в поиске новых возможностей для приключений.

7 Что, на ваш взгляд, не хватает для полноценной исследовательской деятельности? Всегда ли поисковая активность и экспериментирование персонажей вписывается в принятые нормы поведения? В основном не вписываются в нормы поведения, так как их экспериментирования слишком фантастичны.

8 Незнайка сам полетел на ракете на луну. Например: Карлсон гулял по крыше с малышом, что также недопустимо. Винни-пух съел мед в горшочке, предназначенный для ослика в подарок на день рождения.

9 Как формируется в процессе обучения умственное действие? Вот вопрос, который был поставлен видным советским психологом П. Я. Гальпериным и исследован под его руководством группой аспирантов и научных сотрудников. Результатом многолетних академических и практических исследований явилась теория поэтапного формирования умственных действий, основное содержание которой составляет анализ процесса и условий перехода внешних, материализованных действий во внутренний, интеллектуальный план.

10 Концепция поэтапного формирования умственных действий

11 Эта теория рассматривает учение как систему определенных видов деятельности, выполнение которых приводит ученика к новым знаниям и умениям. Ведущим для концепции П.Я.Гальперина является положение о приоритетности изучения строения, законов и условий формирования и развития психики как ориентировочной деятельности.

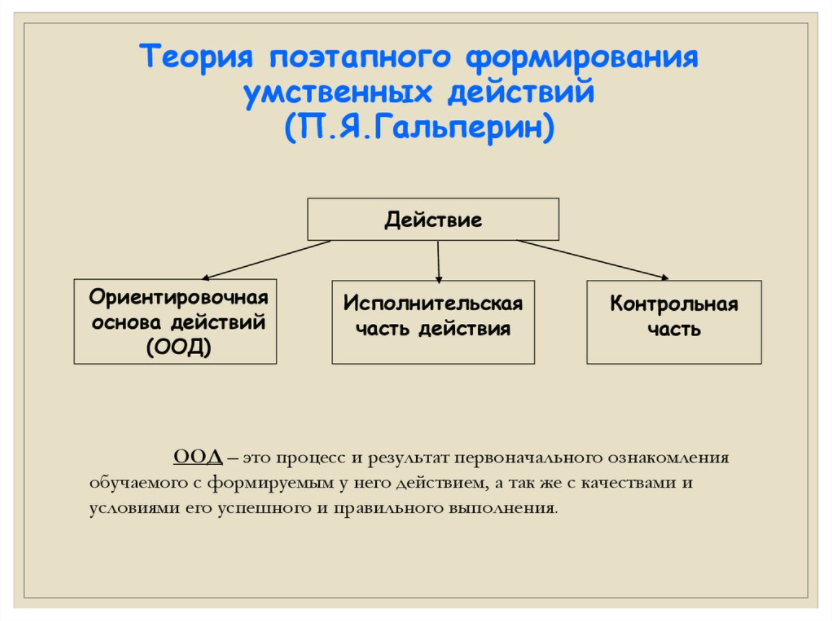

13 ООД выступает тем психологическим фактором, который реально направляет деятельность человека при выполнении действия. Помимо ориентировочной части в структуру действия входят: 1. Исполнительная часть, призванная обеспечивать заданные преобразования в объекте действия. 2. Контрольная часть, направленная на слежение за ходом действия, на сопоставление полученных результатов с заданными образцами, с помощью которой производится необходимая коррекция как в ориентировочной, так и исполнительной частях действия.

14 Перцептивные действия составляют умение видеть, слышать. Примером может служить счет предметов глазами. Объектами этих действий являются внешние материальные предметы или модели, схемы, чертежи, но при этом никаких изменений в этих объектах в ходе перцептивных действий не производится.

15 Внешнеречевая форма действия характеризуется тем, что объект действия представлен вербально в форме внешней речи (устной или письменной). Процесс преобразования этого объекта происходит также во внешне речевой форме (в форме рассуждения вслух или в виде прописывания его хода). В этой форме действие приобретает некоторые черты теоретического действия, сохраняя при этом возможность для внешнего наблюдения и объективного контроля.

16 Умственная форма действия означает, что действие осуществляется «про себя», его структурными элементами являются представления, понятия, операции, выполняемые в уме.

17 Основная гипотеза П.Я.Гальперина состояла в том, что все выявленные формы реализации действия внутренне взаимосвязаны: любое материальное (материализованное) действие, прежде чем стать умственным, проходит через ряд переходных состояний. Логика прохождения этих состояний достаточно строго упорядочена и образует ряд последовательно реализуемых учеником этапов.

19 Рассматриваемая теория выделяет в процессе усвоения учеником новых действий пять этапов

20 Этапы формирования умственных действий

22 С точки зрения организации контроля необходимо знать, какой тип контроля должен быть обеспечен: пооперационный или по конечному продукту; как часто должен осуществляться контроль: при выполнении каждого задания или же лишь некоторых из них. Требования к организации контроля: на первых этапах процесса усвоения контроль должен быть пооперационным; в начале материального (материализованного) и внешне речевого этапов контроль должен быть систематическим (за каждым выполняемым заданием); в конце этих этапов, а также на последующих этапах контроль должен быть эпизодическим (по требованию обучаемого).

23 Слабые стороны: существенное ограничение возможности освоения теоретических знаний сложность разработки методического обеспечения формирования у обучаемых стереотипных мыслительных и моторный действий в ущерб развития их творческого потенциала.

24 Сильные стороны: сокращение времени формирования навыков и умений за счёт показа военнослужащим образцового выполнения разучиваемых действий достижение высокой автоматизации выполняемых действий в связи с их алгоритмизацией обеспечение доступного контроля качества выполнения как действия в целом, так и его отдельных операций возможность оперативной коррекции методик обучения с целью их оптимизации.

25 Достоинством технологии поэтапного формирования умственных действий является создание условий для работы ученика в индивидуальном темпе и для мотивированного самоуправления учебно-познавательной деятельностью.

Сообщение. «Теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина»

Ищем педагогов в команду «Инфоурок»

Тема: « Теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина»

Цель: описать основные характеристики теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина.

1. Дать определение интериоризации.

2. Условие формирования действий.

3. Этапы формирования умственных действий.

Теория (концепция) поэтапного формирования умственных действий была разработана П. Я. Гальпериным (1902- 1988) в 50-х гг. прошлого столетия; вместе с тем он работал над ней до последних дней своей жизни. Данная концепция представляет собой детально разработанную систему положений о механизмах и условиях многоплановых изменений, связанных с образованием у человека новых образов, действий, понятий. Широкую известность данная концепция получила благодаря описанию этапов преобразования осваиваемых действий, их переноса во внутренний план.

П.Я. Гальперин разграничил две части осваиваемого предметного действия: его понимание и умение его выполнить. Первая часть играет роль ориентировки и названа «ориентировочной», вторая – исполнительная. П.Я. Гальперин придавал особое значение ориентировочной части, считая её «управляющей инстанцией», позднее он назовёт её «штурманской картой».

Условием формирования действий является ориентировочная основа действия (ООД) — это система ориентиров и указаний, сведений о всех компонентах действия (предмет, продукт, средства, состав и порядок выполнения операций).

Выделяют три типа ООД и три типа обучения.

1-й тип обучения характеризуется неполным составом ООД, ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим субъектом путем слепых проб.

2-й тип обучения характеризуется наличием всех условий, необходимых для правильного выполнения действия. Но эти условия даются субъекту 1) в готовом виде, 2) в частном виде, пригодном для ориентировки лишь в данном случае.

3-й тип обучения – ООД имеет полный состав, ориентиры представлены в обобщенном виде, характерном для целого класса явлений. В каждом конкретном случае ООД составляется учеником самостоятельно с помощью общего метода, который ему дается.

Поэтапное формирование умственных действий по этой классификации типов обучения соответствует третьему типу. Но успешность обучения такого типа обусловлена не только полной, обобщенной и самостоятельно создаваемой ориентировочной основой действия, но и отработкой действия на разных уровнях его формирования (в разных формах).

П.Я. Гальперин выделял шесть этапов формирования умственных действий :

1) формирование мотивационной основы действия;

2) предварительное ознакомление с действием и условиями его выполнения;

3) формирование действия в материальном (или материализованном) виде с развертыванием всех входящих в него операций;

4) отработка действия во внешнем плане как внешнеречевого;

5) проговаривание действия «про себя», во внутренней речи;

6) превращение действия во внутренний процесс мышления, осуществление его «в уме».

На первом этапе происходит формирование мотивационной основы действия, закладывается отношение субъекта к целям и задачам предстоящего действия, к содержанию материала, намеченного для усвоения. Мотивационной основе действия в концепции придается важное значение; мотивы действия определяют как содержательные, так и динамические аспекты его усвоения.

На пятом этапе (формирование действия во внешней речи «про себя») происходит перенесение громкоречевого действия во внутренний план, проговаривание действия целиком «про себя». Речь внешняя начинает превращаться во внутреннюю речь. Становящееся действие остается внешним лишь в незначительном количестве ключевых моментов, по которым осуществляется как внешний, так и внутренний контроль.

Вывод: Первоначальная схема образования умственных действий превратилась в развитую теорию происхождения конкретных психических процессов и явлений.

Использование метода формирования умственных действий позволяет «выравнивать» успеваемость, добиться устойчиво успешного решения разными детьми определенного класса задач.

Значение теории П.Я. Гальперина состоит в том, что она указывает учителю, как надо строить обучение, чтобы эффективно формировать знания и действия с помощью главного дидактического средства – ориентировочной основы.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Этапы формирования умственного действия и типы учения — Три типа учений (по П. Я. Гальперину)

Теория (концепция) поэтапного формирования психики была разработана П. Я. Гальпериным. Гальперин (1902-1988) в 1950-х годах; однако он работал над ним до последних дней своей жизни. Эта концепция представляет собой хорошо разработанную систему предписаний о механизмах и условиях многомерных изменений, связанных с формированием у человека новых образов, действий и понятий. Эта концепция широко известна благодаря описанию этапов преобразования освоенных действий, перевода их во внутренний план.

П. Я. Гальперин выделял шесть этапов формирования умственных действий: 1) формирование мотивационной основы действия; 2) предварительное знакомство с действием и условиями его выполнения; 3) формирование действия в материальной (или материализованной) форме с развертыванием всех содержащихся в нем операций; 4) репетиция действия во внешнем плане в виде внешней речи; 5) произнесение действия «само собой», во внутренней речи; 6) превращение действия во внутренний процесс мышления, его реализация «в уме».

На первом этапе происходит формирование мотивационной основы действия, закладывается отношение субъекта к целям и задачам предстоящего действия, к содержанию материала, планируемого к усвоению. В этой концепции большое значение придается мотивационной основе действия; мотивы действия определяют как содержание, так и динамические аспекты его присвоения.

Разработка ориентировочной схемы действий представляет собой основную задачу и содержание второго этапа. Система отсчета — это система инструкций о том, как выполнить новое действие. В этом случае сам ученик еще не владеет действием — ему еще предстоит его освоить.

Третий этап — формирование действия в материальной (материализованной) форме. Первоначально новое действие успешно формируется только во внешней форме — действие с самими вещами или с их изображениями (схемы, чертежи, модели, фотографии и т.д.). Субъект осуществляет ориентировку и выполнение освоенного действия с опорой на внешне представленные компоненты схемы ориентировочной основы действия.

Содержанием четвертого этапа является перевод действия в план проговаривания вслух без обращения к предметам. Язык становится самостоятельным носителем всего процесса: и задания, и действия. Языковая форма действия разрабатывается путем выполнения действия вслух — в общезначимой форме, которая может быть понята другими. В процессе обучения речевому действию учащийся вынужден ориентироваться не только на предметное содержание, но и на языковое выражение.

На пятом этапе (формирование действия во внешней речи «само собой») фонетическое действие переносится во внутренний план, все действие проговаривается «само собой». Внешняя речь начинает превращаться во внутреннюю. Становление действия остается внешним только в нескольких ключевых моментах, над которыми осуществляется как внешний, так и внутренний контроль.

Шестой этап — перенос действия на соответствующий ментальный, внутренний уровень индивидуального сознания. Умственное действие осуществляется с фактическим содержанием в виде образов или понятий без привлечения развитого языка. Действие, пройдя описанную выше трансформацию, принимает форму непосредственного познания решения проблемной ситуации.

Особое место в концепции поэтапного формирования умственных действий занимает учение об ориентировочной основе действия (ООД). СОД формируется на этапе, когда ученик еще не приступил к выполнению задания. Таким образом, качество будущего действия (концепции) в значительной степени определяется уже в начале обучения характером ориентировочной основы.

Три типа учений (по П. Я. Гальперину)

П. Я. Гальперин выделил три типа ООД, которые он использовал в качестве основы для типологии обучения. Он основывал типологию ООД на трех критериях: степень полноты, степень обобщаемости и метод получения ориентировочной основы. В зависимости от степени полноты ООД может быть полным и неполным — полнота базы ориентации определяется наличием в ней информации обо всех операциях действия. Обобщение ООД (обобщенное — специфическое) характеризуется широтой класса объектов, к которым применимо данное действие. В зависимости от метода обучения, OОД может быть построена самостоятельно и задана другим (учителем).

Ориентировочная основа первого типа инструкции состоит только из образцов действия и его продукта — она неполная. Никаких инструкций о том, как правильно выполнить это действие, ученику не дается. Он ищет его сам, вслепую, устанавливает очень медленно, постепенно и бессознательно, не осознавая этого. Дизайн акции проходит через многочисленные пробы и ошибки. В результате выполнение отдельного задания может получить значительную точность, но действие остается очень неустойчивым к изменениям условий, т.е. неэрализованным, частным.

Ориентировочная основа второго типа обучения является полной — она содержит не только образцы действий и их продукт, но и инструкции о том, как правильно выполнять действие с новым материалом. Эти инструкции дает учитель или их находят вместе с учителем. Если они строго соблюдаются, процесс обучения проходит без ошибок и намного быстрее. При каждом повторении одного и того же действия опорные точки точно и полностью воспроизводятся учеником. Все это приводит к тому, что выученное действие устойчиво к изменяющимся условиям и переносится на новые задачи, то есть обобщается. Однако обобщение действия ограничено тем, что в составе новых заданий есть элементы, которые идентичны элементам уже освоенных заданий.

Ориентация третьего типа (третий тип обучения) характеризуется показателями полноты, самостоятельности, обобщенности. В первую очередь, происходит систематическое обучение такому анализу новых заданий, который позволяет студенту самостоятельно определять опорные точки и условия для правильного выполнения заданий. За этим руководством следует формирование действия, соответствующего поставленной задаче. В третьем типе обучения с руководством ошибки незначительны, они возникают только в начале обучения и почти исключительно связаны с обучением анализу условий новой задачи. Сформированные действия характеризуются высокой устойчивостью к изменениям условий и неограниченной переносимостью — после завершения обучения каждое новое задание того же типа выполняется правильно и без ошибок на лету. Ориентировочная основа третьего типа обеспечивает как глубокий анализ изучаемого материала, так и формирование познавательной мотивации.

Характеристика этапов формирования умственных действий

Три типа рамок отсчета важны для обучения трудовым навыкам, когда действие «разворачивается»; его структура извлекается, показывается и усваивается. Таким образом, «учитель получает доступ к когнитивной деятельности учащихся».

Существует 6 основных этапов формирования умственных действий, связанных с интернализацией, обобщением, редукцией и т.д:

Некоторые этапы представляют собой интернализацию — переход внешнего действия во внутренний план, а некоторые (6-й этап) показывают непосредственно применение сформированного действия, или его экстериоризацию.

В целом, обучение, построенное на основе этой теории, характеризуется:

В игре как символической форме представления закрепляются усвоенные, легко и эффективно формируемые умственные действия.

Теория поэтапного формирования умственных действий

Эта теория рассматривает обучение как систему определенных видов деятельности, выполнение которых приводит обучающегося к новым знаниям и навыкам. «Давайте договоримся называть любую деятельность учебной, потому что ее исполнитель в результате формирует новые знания и умения, или уже имеющиеся знания и умения приобретают новые качества», — пишет П. Я. Гальперин. Каждый вид учебной деятельности, в свою очередь, состоит из системы действий, которые связаны единым мотивом и в своей совокупности позволяют достичь цели той деятельности, к которой они относятся.

Анализ преподавания должен начинаться с определения деятельности, которую должны выполнить учащиеся для решения проблемы; затем следует перейти к определению составных частей деятельности и, наконец, к структурному и функциональному анализу содержания каждой деятельности. Этот принцип лежит в основе модульной технологии обучения — весь учебный материал делится на модули, модули, в свою очередь, делятся на модульные блоки, а модульные блоки делятся на модульные элементы. Таким образом, мы получаем последовательную цепочку учебной информации.

Итак, центральным пунктом этой теории является действие как единица учебной деятельности, как единица любой человеческой деятельности. Разделение деятельности на действия послужило основой для создания модульной технологии обучения. Основываясь на теории P.Y. Гальперина, была установлена важность разбивки всего учебного материала на определенные модули связанной информации.

В модульной системе обучения очень важно осознанное выполнение действия.

Выполнение действия субъектом всегда предполагает наличие определенной цели, которая, в свою очередь, достигается на основе определенного мотива. Действие всегда направлено на материальный или идеальный объект (предмет). Оно осуществляется субъектом по образцу (внешнему или внутреннему, содержащему либо все необходимые знания, либо только их часть) и с учетом условий действия. Наконец, каждое действие включает определенный набор операций, которые выполняются в определенном порядке и по определенному правилу. Последовательное выполнение операций составляет процесс выполнения действия. Процесс выполнения действия наиболее продуктивен, когда операции логичны и взаимосвязаны.

В этой теории образ действия и образ среды действия объединяются в единый структурный элемент, который составляет основу контроля действия и называется ориентационной рамкой действия.

Ориентировочная основа действия — это та система условий, на которую человек реально опирается при выполнении действия.

Под действием мы понимаем такой процесс решения человеком жизненных задач, который мотивирован целью, на которую он направлен. Действие побуждается не самой целью, а мотивом (целью) деятельности, в которую оно вовлечено. Операции — это средства, с помощью которых выполняется действие. Например, решение арифметической задачи, если мотив и цель совпадают, будет деятельностью. Сложение, скажем, двух многозначных чисел, которое ученик выполняет в ходе решения этой задачи, — это действие, а сложение в этих единицах или десятках — операция. Согласно такому пониманию, термины «действие» и «операция» являются относительными.

Характеристики действия

Действие можно разделить на 3 части в соответствии с функциями, которые оно выполняет:

Ориентировочный, исполнительный и контрольный. Гальперин пишет: «В каждом человеческом действии есть ориентирующая, исполнительная и контролирующая части» (Galperin, 1958b, p. 34). В работе Гальперина иногда в качестве наиболее важных выделяются только ориентирующая и исполнительная части, причем ориентирующая часть снова делится на ориентирующую и контролирующую. Ориентировочная часть действия связана с использованием человеком совокупности тех объективных условий, которые необходимы для успешного выполнения данного действия и которые входят в содержание ориентировочной основы действия. Исполнительная часть — рабочая часть действия — обеспечивает заданные преобразования в объекте действия (идеальном или материальном). Контролирующая часть действия направлена на наблюдение за ходом действия, на сравнение достигнутых результатов с заданными образцами. С его помощью производится необходимая коррекция, как в изъявительном, так и в исполнительном частях действия. Все три части действия очень важны в модульном обучении. Ориентационная часть позволяет студентам познакомиться с программой будущего модуля, его задачами и целями. Этот этап очень важен, поскольку он психологически настраивает ученика на изучение нового материала. Исполнительная часть действия — это сам процесс обучения. Контролирующая часть позволяет управлять полученными знаниями.

«Человеческое действие всегда происходит на том или ином уровне; …действие всегда обладает той или иной степенью обобщения, производится с различной полнотой операций и с различной мерой мастерства» (Halperin, 1965a, p. 10). Таким образом, любое действие субъекта можно описать, указав степень выраженности его основных свойств. Независимые свойства (параметры) действия включают: Форма, обобщенность, развертывание и освоение (автоматизм, скорость и т.д.) Форма действия характеризует степень (уровень) присвоения действия субъектом — основной аспект изменения действия на пути его преобразования из внешнего (материального) во внутреннее (психическое).

Формами действия являются:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Концепция поэтапного формирования умственных действий

Данный подход разрабатывался с середины 50-х гг. прошлого века П. Я. Гальпериным, Н. Ф. Талызиной и их учениками [26; 98; 99] в рамках учения об ориентировочной основе действия как предмете психологического анализа. По мнению авторов, ориентировка поведения на основе образа и есть та специфическая «сторона» деятельности человека, которая является предметом психологии. Тем самым образ начинает рассматриваться не только как отражение окружающего мира, но и как составная часть различных форм внешней активности человека. Основные положения данного подхода можно представить следующим образом.

1. В составе действия ориентировочная часть представляет собой аппарат управления этим действием как процессом во внешней среде. Построение ориентировки опирается на ту систему образов, которая складывается в сознании в процессе оценивания ситуации и в ходе самого действия. В умственном плане предметное содержание действия представлено не чувственными образами, а лексическими значениями речи, которые, как правило, представлены в максимально сокращенном виде. Любое действие наряду с ориентировочной составляющей включает в себя еще две части — исполнительную и контрольную. Первая призвана обеспечивать преобразование исходного материала в конечный продукт; а вторая направлена на слежение за ходом действия, на сопоставление полученных результатов с заданными образцами. С ее помощью производится необходимая коррекция как ориентировочной, так и исполнительной частей действия.

2. Помимо своей структуры любое действие имеет свою форму,которая характеризует степень (уровень) предметного наполнения действия, в зависимости от которой различают три основные формы: материальную, внешнеречевую и умственную. Кроме того, выделяют материализованную форму, которая близка к материальной, и перцептивную, являющуюся промежуточной между материальной (материализованной) и внешнеречевой.

Материальная и материализованная формы действия состоят в том, что объектом действия выступают реальные предметы (материальная форма действия) или их заместители — модели (материализованная форма действия). Действие и в том и в другом случае выполняется как реально преобразующее (например, пересчет предметов, осуществление измерительных действий, изготовление продукта труда и др.). Материальная и материализованная формы действия позволяют раскрывать перед учеником содержание действия — состав операций, их последовательность и т. д., а также осуществлять объективный контроль за выполнением каждой входящей в него операции.

Перцептивные действия составляют умение видеть, слышать. Примером может служить счет предметов глазами. Объектами этих действий являются внешние материальные предметы или модели, схемы, чертежи, но при этом никаких изменений в этих объектах в ходе перцептивных действий не производится.

Внешнеречевая форма действия характеризуется тем, что объект действия представлен вербально в форме внешней речи — устной или письменной. Процесс преобразования этого объекта происходит также во внешнеречевой форме — в форме рассуждения вслух или в виде прописывания его хода. В этой форме действие приобретает некоторые черты теоретического действия, сохраняя при этом возможность для внешнего наблюдения и объективного контроля.

Умственная форма действия означает, что действие осуществляется «про себя», его структурными элементами являются представления, понятия, операции, выполняемые в уме. 3. Формирование предметного действия предполагает взаимодействие целого ряда сторон. Одна из них — процесс перехода действия из плана материального в план умственный в интересах формирования устойчивой ориентировочной основы. При этом само действие должно претерпеть качественные изменения — превратиться из предметного преобразования в мысль о нем.

По оценке П. Я. Гальперина, процесс интериоризации в ходе освоения действия предполагает его изменение по четырем основным параметрам:

1) изменение формы выполнения действия (от прослеживания чужого действия до его выполнения во «внутренней» речи);

2) свертывание операционального состава действия в сторону его сокращения;

3) обобщение действия по материалу, типу и закономерностям, «очищение» его от ситуативных факторов;

4) степень освоения действия, устойчивость его воспроизведения. В итоге происходит освоение действия, которое физиологически

закрепляется в виде динамического стереотипа. В динамическом стереотипе возбуждение отдельной части приводит в активное состояние нею систему. В итоге картина действия появляется раньше его фактического исполнения. При этом меняется состав и строение этой картины — образ действия сокращается до нёко’й сокращенной «формулы». Эта остаточная форма и есть умственное действие,которое представляет собой остаточное явление речевой формы сокращенного и автоматизированного предметного действия, подлинное содержание которого представлено только речевыми значениями, да и то глобально.

4. Основное положение П. Я. Гальперина состояло в том, что все иыявленные параметры реализации действия внутренне взаимосвязаны: любое материальное (материализованное) действие, прежде чем стать умственным, проходит через ряд переходных состояний. Логика прохождения этих состояний достаточно строго упорядочена и образует ряд последовательно реализуемых этапов.

Соответственно и вся теоретическая концепция учения получила наименование теории поэтапного формирования умственных действий,представляющей собой учение о сложных многоплановых изменениях, связанных с образованием у человека новых действий, образов и понятий. При этом любое материальное (материализованное) действие, прежде чем стать умственным, проходит через ряд последовательно реализуемых переходных состояний (этапов). 5. Представленная схема интериоризации внешних действий в умственные послужила основой определенной педагогической технологии усвоения. В этом случае учение предстает как система определенных видов деятельности, выполнение которых приводит ученика к новым знаниям и умениям. Психологический смысл такой активности ученика состоит в преобразовании ориентировочной основы действия в ее конечный продукт — умственное действие.

Исходным моментом процесса формирования действия выступает «ориентировочная основа действия»(ООД) — единый структурный элемент психики, объединяющий цель и образ среды и выступающий основой управления действием. Тем самым ООД ученика объединяет в единый структурный элемент психики элементы образа будущего действия и образа среды.

ООД выступает тем психологическим фактором, который реально направляет деятельность человека при выполнении действия. В процессе освоения действия ООД последовательно преобразуется, вбирая в себя основные свойства реализуемого действия. В итоге это приводит к переходу действия в идеальный план и появлению вполне самостоятельного психологического новообразования — умственного действия.

Отличительной особенностью умственного действия является тот факт, что «в умственном плане действие сокращается до формулы. Предметное содержание действия уже не выполняется, а только «имеется в виду» за пределами того, что фактически делается. А это фактическое действие везде представлено движением «точки внимания», движением, которое идет напрямик от исходной точки к заключительной вопреки объективным отношениям задачи, демонстрируя этим свое отличие от предметного действия и свое пренебрежение к его объективной логике, к его трудностям» [26, с. 253-254].

6. Рассматриваемая теория выделяет в учебном процессе задачи, решаемые преподавателем и учеником. Основная функция учителя состоит в создании условий для выработки у ученика ориентировочной основы действия. В последующем учебная активность переходит к самому ученику. Последовательно проходя ряд взаимосвязанных этапов по преобразованию формы исходного действия, ученик должен обеспечить его освоение (рис. 2.9). Психологически это означает, что у него происходит преобразование его внутреннего плана в интересах появления умственного действия.

На первом этапе учащиеся получают от преподавателя необходимые разъяснения о цели действия, его объекте, системе ориентиров. Это этап предварительного ознакомления с действием и усло- виями его выполнения. Его главная цель — обеспечить формирование ориентировочной основы действия. Для этого осуществляется введение учащихся в предмет изучения, учащимся показывают, как и в каком порядке выполняются все три вида операций, входящих в действие (ориентировочные, исполнительные, контрольные).Рис. 2.9.Этапы формирования умственного действия посредством интериоризации внешнего действия

В это время обучаемый осуществляет прослеживание чужого действия в поле восприятия. Опираясь на ранее освоенные действия (преимущественно перцептивные и умственные), он составляет ориентировочную основу нового действия, для чего выделяются схемы ориентиров и указания, учет которых необходим для выполнения действия. При этом происходит не само действие, а процедура формирования представлений о нем и условиях его успешного осуществления. Сформированная таким образом ООД выступает не более чем системой указаний на то, как выполнять новое действие, но не является самим действием. В ходе усвоения действия эта схема постоянно проверяется и уточняется.

На втором этапе — этапе формирования действия в материальном (или материализованном) виде — учащиеся уже выполняют действие, но пока во внешней форме с развертыванием всех входящих в него операций. В этом случае реализуются и ориентировочная, и исполнительная, и контрольная части действия. При этом ориентировоч- ная часть получает свое дальнейшее уточнение и совершенствование — она преобразовывается в наглядный образ действия.

В итоге на этом этапе учащийся осваивает действие как материальное (или материализованное), развернутое, обобщенное в пределах основных типов материала и сознательно выполняемое во всем составе операций. Этот этап дает возможность обучаемым освоить полное содержание действия, а обучающему — осуществлять объективный контроль за выполнением каждой входящей в действие операции.

На этом этапе должна происходить подготовка к переводу действия на следующий этап, отличающийся от данного, прежде всего, формой действия. Для этого материальная (или материализованная) форма действия с самого начала сочетается с речевой: учащиеся проговаривают устно все, что выполняют практически (материально).

Третий этап — этап формирования действия как внешнерече-вого. В этом случае речь (слово) становится самостоятельным носителем как ООД, так и всего процесса в целом. Все входящие в действие операции должны не только приобрести речевую форму, но и быть усвоенными в ней. Перенесение действия в речевой план означает не умение рассказать о том, как надо действовать, а умение выполнять действие в речевой форме. Так, при обучении сложению ребенок должен не рассказать, как надо складывать два числа, а устно выполнять сложение, т. е. решать соответствующую задачу, выполняя формируемое действие в речевой форме. Однако при этом не следует стремиться к доведению речевого действия до автоматизации.

Обобщение действия на этом этапе приобретает новые возможности, которые открывает ему речевая форма действия. В частности, с помощью речи могут быть представлены новые типовые ситуации, которые на предыдущем этапе не могли иметь места. Кроме того, внешнеречевая (устная или письменная) форма действия сохраняет возможности педагога по контролю действий обучаемого и их корректировке посредством диалога. Поэтому данная форма речи называется «социализо-ванной».

Четвертый этап— этап формирования действия во внешней речи «про себя» — отличается от предыдущего тем, что действие выполняется беззвучно и без прописывания. На первых порах действие по остальным характеристикам (развернутости, сознательности, обобщенности) не отличается от предыдущего этапа. Однако, приняв умственную (мыслительную) форму, действие очень быстро начинает сокращаться и автоматизироваться. С этого момента процесс формирования действия переходит на заключительный этап. Пятый этап— этап формирования действия во внутренней речи. Преобразование внешнеречевого действия в умственное во многом идет по пути превращения звуковой речи в ее звуковой образ. Это означает, что действие включает в себя все те моменты, которые включало материальное действие, но все они теперь стали идеальными. Вместо реальных вещей объектом (предметом) действия стали их образы, реальное преобразование заменилось идеальным и т. д.

Теперь это уже акт мысли, где сам процесс выработки ориентировки скрыт, а сознанию открывается лишь продукт этого процесса — умственное действие. В сложившемся таким образом умственном действии почти все его действительное содержание, по словам П. Я. Гальперина, уходит из сознания, а то, что в нем остается, не может быть правильно понято без связи с остальным. На этом этапе действие очень быстро приобретает автоматическое течение, становится недоступным самонаблюдению.

7. При поэтапном формировании умственных действий особую проблему составляет организация контроля деятельности ученика со стороны преподавателя. В этом случае на первый план выходят вопросы определения критериев эффективности формирования умственных действий и выявления наиболее приемлемых видов контрольных действий.

В качестве критериев эффективности предлагается рассматривать такие характеристики действия, как его форма, мера обобщенности, развернутость, освоенность и самостоятельность [98]. Рассмотрим каждую из этих характеристик более подробно.

В процессе формирования того или иного умственного действия главные изменения связаны со сменой той формы, которую обучаемый способен выполнять самостоятельно. Динамика смены форм и составляет основную характеристику каждого из рассмотренных выше этапов процесса освоения новых действий. При этом, как показывают результаты исследования, наиболее успешно процесс усвоения знаний идет в том случае, если в качестве исходной принимается материализованная форма действия.

Обобщение в психологии понимается как один из основных процессов мышления. Рассмотрение процесса формирования умственных действий посредством интериоризации внешнего действия позволяет утверждать, что обобщение не ограничивается сферой мышления. Авторы данного подхода предлагают рассматривать обобщение как одну из основных характеристик любого действия. Однако при этом характер обобщения внутри материальной (материализованной) формы существенно отличается от обобщения в речевой форме. Исследования показали, что обобщение идет не просто на основе общего в предметах, это необходимое, но еще не достаточное условие. Обобщение всегда идет лишь по тем свойствам предметов, которые вошли в состав ориентировочной основы действий, направленных на анализ этих предметов. В силу этого процесс обобщения не определяется непосредственно предметом действий, он опосредствован деятельностью субъекта — содержанием ориентировочной основы его дейЛ ствий. Тем самым мера обобщенностивыступает в роли субъективно ‘ возможной границы применения действия, реализуемой по отношению к его объективным возможностям.

Это означает, что управление обобщением познавательных действий и входящих в них знаний должно идти через построение деятельности обучаемых. Главное — это контроль за содержанием ориентировочной основы соответствующих действий, а не стремление к обеспечению общности свойств предъявляемых объектов.

Развернутость действия призвана зафиксировать факт «свертывания» умственных действий по мере их формирования. Сущность этого факта состоит в том, что на определенном этапе развития умственной деятельности часть знаний и часть умственных операций приобретают новую, особую форму существования: они «имеются в виду», учитываются в процессе мышления, но не актуализируются, не становятся предметом сознания. Было также обнаружено, что «выпадение» из умственной деятельности отдельных звеньев происходит не на начальных, а на заключительных этапах ее формирования.

Понимание свертывания не как процесса безвозвратного выпадения элементов умственной деятельности, а как процесса перехода их в особую форму существования позволяет объяснить неэффективность формирования действия сразу в свернутом виде. В этих случаях логика действия оказывается не раскрытой, не осознанной субъектом и не существует для него ни в плане актуально осознаваемого, ни в плане актуально неосознаваемого.

Указанное своеобразие процесса сокращения операционного состава формируемых действий означает, что обучающая программа должна обеспечить усвоение действия в развернутом виде. Сокращенное действие — это генетически более позднее его состояние, и, главное, в сокращенном виде действие полноценно функционирует только тогда, когда человек имеет возможность восстановить его в развернутом виде.

Освоенность и сокращенностъ проявляется в быстроте выполнения действия, в легкости. Главное содержание освоенности составляет ав- томатизация действия: человек постепенно все большее и большее число операций выполняет без осознавания их. Есть основания полагать, что автоматизация связана с механизмом сокращения: операции, которые не выполняются, а только имеются в виду, очевидно, уходят из плана актуально осознаваемого, но сохраняются на уровне неосознаваемого.

Будучи самостоятельной линией изменения действия, освоенность тем не менее может тормозить изменение действия по форме. Если действие в материальной или материализованной форме достигает автоматизированного выполнения, то оно с большим трудом преобразуется в речевую форму. Из этого следует, что обучающая программа должна обеспечить, прежде всего, преобразование действия по форме — доведение его до заданной формы без автоматизации промежуточных форм.

Мера самостоятельности действия во многом определяется тем, насколько ученик нуждается в помощи учителя при выполнении действия. По ходу все более глубокого освоения действия значение такой помощи последовательно сокращается.

С точки зрения организации контроля необходимо знать, какой тип контроля должен быть обеспечен — пооперационный или по конечному продукту, как часто должен осуществляться контроль — при выполнении каждого задания или же лишь некоторых из них.

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие требования к организации контроля:

• на первых этапах процесса усвоения контроль должен быть пооперационным;

• в конце этих этапов, а также на последующих этапах контроль должен быть эпизодическим — по требованию обучаемого [98].

8. На основании предложенной теоретической модели была организована широкая опытно-экспериментальная деятельность по организации процесса обучения детей. Исследования показали, что решающую роль в формировании действия играет тот тип ориентировки в предмете, который формируется на основе учебных заданий.

Исследования оказали, что в качестве факторов типологии ООД могут быть рассмотрены:

• степень обобщения входящих в нее знаний (ориентиров); • полнота отражения в них условий действия;

• способ получения обучаемым ориентировочной основы. «

По обобщенности ООД может быть представлена в частном виде, пригодном для единичного случая, и в обобщенном виде, отражающем сущность целого класса частных случаев. С точки зрения полноты (достаточности) она может быть полной, неполной, избыточной. По способу ее получения могут иметь место следующие случаи: ориентировочная основа дается обучаемому в готовом виде или она составляется им самостоятельно. Различия в обобщенности, в полноте и способе получения ООД могут послужить основой для выделения разных ее типов, представленных в виде таблицы [98, с. 86] (табл. 2.1).

Таблица 2.1 Типы ориентировочной основы действия (по Н. Ф. Талызиной) Таким образом, теоретически возможны восемь различных типов ООД, но экспериментально изученными оказались первые три типа.

I тип характеризуется неполным составом ООД, ориентиры представлены в частном виде и выделяются самим субъектом путем слепых проб. Процесс формирования действия на такой ориентировочной основе идет очень медленно, с большим количеством ошибок. Сформированное действие оказывается чувствительным к малейшим изменениям условий выполнения.

II типориентировочной основы действия характеризуется наличием всех условий, необходимых для правильного выполнения отдельных образцов действия. Но эти условия даются субъекту, во-первых, в готовом виде и, во-вторых, в частном виде, пригодном для ориентировки лишь в частном случае. Формирование действия при такой ориентировке идет быстро и безошибочно. Сформированное действие более устойчиво, чем при первом типе ориентировки. Однако сфера переноса действия ограничена сходством конкретных условий его выполнения (перенос по принципу «идентичных элементов»).III типсоставляет ориентировка на основные единицы материала и законы их сочетания. В этом случае ООД имеет полный состав, ориентиры представлены в обобщенном виде, характерном для целого класса явлений. В каждом конкретном случае ООД составляется субъектом самостоятельно с помощью общего метода, который ему дается. Действию, сформированному на ООД третьего типа, присущи не только быстрота и безошибочность процесса формирования, но и большая устойчивость. Существенно увеличивается «гибкость» действия, возможность его приспособления к изменению условий при сохранении результата.

Остальные типы ориентировки также теоретически возможны. Но они не получили своего экспериментального исследования и могут быть рассмотрены лишь как возможные направления дальнейшего теоретического и экспериментального поиска.

Полученные результаты позволили сделать вывод о наибольшей эффективности построения школьного обучения на основе ООД третьего типа. Действия с ориентировкой третьего типа характеризуются быстротой и практической безошибочностью, устойчивостью к смене условий и широтой переноса. Вместе с тем процесс выделения объективного содержания условий, обеспечивающих успешное применение действий в заданной области, составляет главную трудность на пути программирования ориентировочной основы данного типа.

9. Еще одно важное условие формирования умственных действий составляет мотивация учения. Она имеет не только энергетическое, но и ориентировочное значение. Фактор мотивации становится особенно значимым, если речь идет не о формировании отдельного действия, а о реализации устойчивых видов деятельности.

Исследования показали, что условия, вызывающие интерес к отдельным видам задач, имеют вполне объективный характер и, следовательно, могут быть систематически и планомерно воспроизведены. Формирование подлинного интереса к предмету обучения открывает новые возможности для развития мышления.

10. Построенный на базе этой теории учебный процесс дает наиболее хорошие результаты в том случае, если при обучении действительно есть возможность начинать с материальных или материализованных действий. Разработка такого процесса учения должна начинаться с выделения тех действий, которые необходимо выполнить ученику, чтобы решить поставленную перед ним задачу. Затем необходимо идти к выделению слагающих данное действие операций, чтобы потом осуществить структурный и функциональный анализ содержания каждой из них. Только после этого можно переходить к проектированию определенной педагогической технологии обучения.2.3.4. Теория учебной деятельности школьников (по Д. Б. Эльконину — В. В. Давыдову)

1. Основное положение данного подхода состоит в том, что учебная деятельность по своей структуре повторяет строение всякой человеческой деятельности.В силу этого структура учебной деятельности включает в себя три звена:

В этом плане достаточно легко проследить связь между строением действия по П. Я. Гальперину и строением деятельности в рамках данного подхода. В этом выражается та связь, которая существует между деятельностью и действием.

Однако учебная деятельность не сводится к действиям, ее образующим. Содержание учебной деятельности включает в себя такие основные компоненты, как мотивы и учебные задачи, учебные действия, действия контроля и оценки школьников. Полноценная учебная деятельность выступает как их единство и взаимопроникновение этих и других компонентов.

2. Рассмотрение процесса обучения с позиций деятельностного подхода позволило существенно уточнить целипреподавания. Наряду со знаниями, умениями и навыками в состав целевых ориентиров вошли такие требования, как раскрытие детям личностного смысла учения, развитие адекватного отношения детей к учению, его мотивация, формирование личности в целом. Эти положения было предложено рассматривать как психологическую основу единства обучения и воспитания.

Психологическая составляющая данного подхода состоит в том, чтобы обеспечить более высокую степень сознательности учения. По замыслу авторов, сознательность будет выше, если школьники будут ни просто знакомиться с учебным материалом (наблюдать, прослуши вать), а выполнять с ним соответствующие действия (в том числе и мыслительные). При этом сам учебный материал способен выступить в роли прямой цели этих действий, если представить его в виде учебных задач. Следовательно, сознательное учение — это активный мыслительный процесс, направленный на решение соответствующих задач.

3. Изучение процессов усвоения на основе теории деятельности призвано было значительно углубить представления о роли обучения в формировании ребенка. Психологический анализ учебной деятельности предполагает выявление следующих аспектов:

• специфика потребностей, мотивов и содержания;

• состав действий и операций.

Основные положения, раскрывающие содержание каждого из указанных направлений анализа, представлены, прежде всего, в работах В. В. Давыдова [30; 31; 32], Рассмотрим каждый из этих аспектов более подробно.

4. Специфической потребностью учебной деятельности автор считает овладение теоретическим отношением к действительности и соответствующими ему способами ориентации в ней. Соответственно предметным содержанием учебной деятельности выступают взаимосвязанные формы теоретического сознания людей (научного, художественного, нравственного). Мотивы учебной деятельности побуждают школьников к усвоению способов воспроизводства теоретических знаний посредством учебных действий.

В этом плане легко усмотреть тесную связь, которая существует между взглядами В. В. Давыдова по вопросу формирования «научно-теоретического мышления» (см. главу 1) и его пониманием учебной деятельности. Проблема развития способности учеников к теоретическому мышлению выступает как составная часть процесса выработки теоретического отношения к действительности.

5. Основным педагогическим средством формирования у школьников обобщений теоретического типа служит «учебная задача». В данном случае это словосочетание выступает как новое понятие, призванное закрепить определенные представления о предмете учебной деятельности.

Учебная задача(по В. В. Давыдову) — это средство введения ученика в ситуацию, требующую от него ориентации на общий (теоретический) способ ее разрешения. В силу этого учебная задача всегда должна быть направлена на анализ условий происхождения теоретических— понятий и на овладение соответствующими обобщенными способами действий. Считается, что, решив учебную задачу в общем виде, школьник оказывается способен в дальнейшем без особого труда решать все многообразие конкретно-частных задач данного типа.

6. Процесс решения учебной задачи — это и есть, по сути, учебная деятельность школьника. Как и любая деятельность, она складывается из определенных действий. Состав этих действий длительное время служил предметом опытно-экспериментальных исследований. В итоге авторы выделили в составе учебной деятельности семь основных учебных действий, порядок следования которых считается неизменным (рис. 2.10) [32, с. 159-164].Рис. 2.10.Состав учебных действий школьника по решению учебной задачи согласно взглядам В. В. Давыдова

Рассмотрим каждое из этих действий более подробно.

Принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи.

Этот момент призван подчеркнуть тот факт, что учебная деятельность школьника реализуется в условиях педагогического руководства стороны преподавателя. Одним из ключевых моментов этого руководства выступает процесс постановки учебной задачи. Для этого он должен, прежде всего, «натолкнуть» школьников на необходимость овладения общим способом действия. Ему же должна принадлежать инициатива выделения образца общего способа и обоснования схемы его осуществления.

Сами школьники на первых шагах, как правило, обнаруживают свое неумение справиться с данной задачей. Поэтому вместе с учителем они должны почувствовать необходимость особого умения, направленного на решение новой задачи. При этом их основное внимание должно быть сосредоточено на поиске общего способа действия, который они должны суметь отделить от самого действия.

Преобразование условий задачи для обнаружения всеобщего отношения изучаемого объекта.

В данном случае, как и в теории поэтапного формирования, ученик осуществляет свои действия по отношению к определенному объекту. Только здесь речь идет не о единичном объекте, а об определенной системе как части объективной реальности. Необходимость выделения «всеобщего отношения» —- это определенный аналог выработки ориентировочной основы. При этом «качество» такой ориентировки должно существенно возрасти: вместо анализа ситуации на первый план выходит выявление закономерных связей и отношений.

Кроме того, как и в теории поэтапного формирования умственных действий, обязательным условием является материальная форма представления объекта анализа. Но поскольку в данном случае речь идет не о единичном объекте, а о системе, то ее материализация возможна только за счет выделения так называемой «клеточки» изучаемой целостности. При правильном выборе такая «клеточка» способна нести в себе основные свойства всей системы в целом.

Работа с объектом первоначально осуществляется в виде материально-предметной деятельности. Соответственно и мыслительные действия ученика первоначально осуществляются во внешнем плане в виде преобразования предметной ситуации и лишь затем интериори-зируются во внутренний план.

Моделирование выделенного отношения в предметной, графической и буквенной формах.

Использование моделей в учебном процессе позволяет изменить форму действий, реализуемых учеником. От материальных действий на предыдущем этапе школьник переходит к действиям с заместителями объектов — материализованными или знаковыми объектами. В этом также проявляется связь между концепцией П. Я. Гальперина и данной теорией.

Различия начинаются с того, что в данном случае моделируется не сам объект или действие с ним, а то всеобщее отношение, которое в нем заключено. Следовательно, сначала это отношение должно быть выявлено посредством мышления ученика и лишь затем представлено в виде модели.

Преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде».

В данном случае под моделью понимается такое замещение объекта, которое позволяет получать новые знания о нем. Для этого с моделью необходимо осуществлять определенные исследовательские действия: преобразовывать и переконструировать модель в интересах выявления дополнительных свойств заключенного в ней всеобщего отношения. Анализ модели в итоге должен привести к решению задачи в обт-щем виде, т. е. к выработке понятия об исходной «клеточке» данного объекта и искомом способе действия по ее преобразованию.

Построение серии частных задач, решаемых общим способом.

Нахождение всеобщего отношения должно помочь школьникам в применении полученных знаний к решению частных задач. Эти частные задачи должны быть сформулированы самими учениками как результат перехода от анализа «клеточки» к рассмотрению всего многообразия ее проявлений. При решении этих частных задач школьники конкретизируют найденный ими общий способ. В итоге в рамках этого действия находит свое логическое завершение переход понятия от абстрактного к конкретному.

Если перед ранее все было сделано правильно, то на этом этапе ученики получают возможность решать эти частные задачи «с ходу». Это означает, что они начинают выделять в каждой из них то общее отношение, ориентация на которое позволяет им применять выделенный ранее способ решения.

Контроль выполнения предыдущего действия.

Традиционно контроль учебных действий школьника осуществляет педагог. Специфика данного подхода состоит в том, что по мере вхождения в учебную деятельность ученик все более становится субъектом контроля и оценки знаний. В этом случае контроль заключается в определении соответствия осуществленных учебных действий условиям и требованиям учебной задачи. Большую роль в этом призваны сыграть рефлексивные возможности ученика, направленные на выявление формы познавательных действий в ходе решения задачи.

Оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи.

Оценивание результатов решения учебной задачи позволяет выявить степень усвоения общего способа решения данной задачи. При этом оценку не следует путать с отметкой как количественным выражением оценки. В данном случае важна именно содержательная характеристика процесса усвоения понятия школьником. Привлечение самих учеников к оцениванию своих результатов способно усилить их внимание к осуществляемым ими действиям. Кроме того, оценивание несет в себе определенный мотивационный аспект, усиливающий интерес учеников к учебной деятельности.

7. Проблему организации учебной деятельности школьников часто связывают с реализацией развивающей функции обучения. Однако при этом нужно учитывать в первую очередь точку зрения самих авторов данного подхода. Так, по мнению В. В. Давыдова, «усвоение знаний посредством учебной деятельности само по себе лишь расширяет сознание и мышление школьника, но не развивает их. Их развитие происходит в процессе формирования и развития самой учебной деятельности, когда при усвоении теоретических знаний возникают и оформляются учебные и мыслительные действия» [32, с. 172]. Поэтому проблема преобразования самой учебной деятельности — это уже предмет теории развивающего обучения.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет