высокоразвитые инстинктивные формы поведения проявляются у

Стадии и уровни развития психики (по А.Н. Леонтьеву)

| Стадии и уровни | Особенности поведения | Виды живых существ |

| 1. Стадия элементарной сенсорной психики | ||

| 1.1 Низший уровень Развитая раздражимость, примитивные элементы чувствительности. | Чёткие реакции на биологически значимые свойства среды, слабая пластичность поведения. | Простейшие низшие многоклеточные, живущие в водной среде. |

| 1.2 Высший уровень Наличие ощущений. | Способность к формированию элементарных условных рефлексов, развитая двигательная активность, чёткие реакции на абиотические раздражители. | Высшие кольчатые черви, улитки. |

| 2. Стадия перцептивной психики | ||

| 2.1 Низший уровень Отражение действительности в форме образов предметов. | Преобладание инстинктивных форм поведения, активный поиск положительных и избегание отрицательных раздражителей | Рыбы, насекомые. |

| 2.2 Высший уровень Элементарные формы мышления. | Высокоразвитые инстинктивные формы поведения, способность к научению. | Птицы, собаки, кошки |

| 3. Стадия интеллекта (наивысший уровень) | ||

| 3.1 Сенсомоторный интеллект Выделение специальных органов манипулирования, развитие исследовательского поведения. | Способность решать одну и ту же задачу разными способами, учёт причинно-следственных связей, использование орудий труда. | Обезьяны, дельфины |

| 3.2 Сознание Ведущие факторы возникновения сознания – труд и язык. (Выготский, Рубинштейн, Леонтьев). | Способность отражать существенные связи между объектами, отражение опосредованно речью, используется логическое мышление. | Человек |

1.2.3. Сознание – высшая форма развития психики

Дата добавления: 2015-01-15 ; просмотров: 5608 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Психика и поведение животных: стадии и уровни развития

Согласно А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики животных выделяется три следующих этапа: этап элементарной сенсорной психики, этап перцептивной психики, этап интеллекта. Ниже будет более подробно рассмотрен каждый из них.

Этап элементарной сенсорной психики

На этапе элементарной сенсорной психики животные могут демонстрировать отражение только некоторых свойств внешних воздействий. К тем существам, которые располагаются на низшей стадии развития психики в рамках данного этапа, и которые обладают только зачатками психики, можно отнести многих простейших. Они вполне способны к довольно сложным перемещениям в пространстве. Их движения осуществляются по направлению или к благоприятным условиям среды (так называемые положительные таксисы), или в сторону, противоположную неблагоприятным условиям (отрицательные таксисы). Уже на данной стадии живые организмы способны к элементарным формам научения, то есть к формированию условных реакций.

В некоторых опытах сосуд, в который поместили инфузорий туфелек, разделили на две части. Одна из них была освещена, а вторая нет, и при этом свет сочетался с «наказанием» (с высокой температурой, электрическим током). В результате инфузории, которые перед этим были абсолютно равнодушны к характеру освещения, начинали выбирать более безопасную часть сосуда даже без отрицательных подкреплений, ориентируясь исключительно на освещенность.

С возрастанием уровня филогенетического развития происходит усложнение поведения. У червей и моллюсков образуются целые цепочки врожденных таксисов.

Стадия перцептивной психики

На стадии перцептивной психики животные отражают внешнюю действительность в форме целостных образов предметов. На этой стадии находятся позвоночные, почти все из членистоногих, в числе которых насекомые, и головоногие моллюски. В основе всех форм поведения животных лежат инстинкты, то есть генетически зафиксированные, наследуемые поведенческие формы. Так же, как и морфологические признаки, они воспроизводятся в любой из особей конкретного вида практически в неизменной форме. Как утверждал В.А. Вагнер, инстинкты – это результат естественного отбора, и именно это привело к значительной приспособленности инстинктивного поведения в каждой из областей жизни животных: в добывании пропитания, защите, размножении, заботе о потомстве и так далее.

Большая целесообразность инстинктов уже давно начала порождать теории об их «разумности». Но с течением времени данные теории уступили место в корне противоположным оценкам. Стали утверждать, что инстинкты слепы. Если избавить от смысла любое инстинктивное действие, животное все равно закончит его и перейдет к следующему. Ригидность инстинкта вполне целесообразна: именно она отражает уровень приспособленности животного к неизменности некоторых условий его обитания. В инстинктивном действии можно выделить следующие фазы: поисковую, подготовительную, в большей степени лабильную, и завершающую, консервативную, малоизменчивую. На завершающей фазе происходят непосредственно инстинктивные движения.

Преобладание врожденных инстинктивных форм поведения на этой стадии развития психики не значит, что у животного нет возможности научения. Большинство инстинктивных актов окончательно формируются именно в его личном опыте, что помогает приспособлению инстинктивного действия к условиям окружающей среды. Естественно, пластичность инстинктивного действия при этом довольно ограничена, и способна определяться заданной генетически вариативностью.

Получается, что любое действие животного – это непростое переплетение видотипичных и приобретенных элементов поведения.

К.Э. Фабри считал, что именно на стадии перцептивной психики любой акт поведения формируется в онтогенезе с помощью реализации генетически зафиксированных отдельных компонентов видового опыта в процессе собственного научения. Индивидуально приобретенные, и затем закрепленные в упражнениях виды поведения животных принято называть навыками. Появление навыков напрямую зависит от степени развития нервной системы и поведения животного: чем выше располагается животное на филогенетической лестнице, тем сложнее навыки и проще их выработка.

Стадия интеллекта

Следующий уровень развития психики животных – стадия интеллекта – характеризуется еще более непростым отражением реальности, которое состоит в способности не просто отражать некоторые вещи в их целостности, но и устанавливать довольно сложные отношения, например такие, как «больше-меньше», «чащ-реже», «длиннее-короче», а также различать форму геометрических фигур или числовые отношения.

Психолог из Германии В. Келер, один из основоположников гештальт психологии, трудясь на экспериментальной станции острова Тенерифе, исследовал мышление у человекообразных обезьян. Он выяснил, что животные в незнакомых для них ситуациях могут находить новые способы решения задач в том случае, когда не работает имеющийся арсенал навыков, причем новые действия берутся из прошлого опыта. Перенос существующего опыта в новые условия становится возможным благодаря тому, что животные устанавливают отношения между предметами и на основании этого выстраивают собственное поведение.

На более низком уровне развития поиск решения в сложной ситуации происходит медленно, с помощью большого числа проб, в процессе которых удачные операции со временем закрепляются, а мешающие столь же медленно затормаживаются и постепенно отмирают. На стадии интеллекта животное для начала делает большое число попыток, которые не приводят к решению поставленной задачи, а после наступает резкое осознание отношений и структуры сложной ситуации – инсайт, и это практически сразу приводит к успеху.

Если подобный опыт происходит еще раз, то найденное решение повторяется уже без предваряющих проб. Найденное решение без труда переносится в иные условия, которые аналогичны тем, в которых данное решение было найдено впервые.

При этом интеллектуальная форма поведения значительно разнится с простым научением, то есть формированием навыков. Интеллектуальное развитие высших обезьян демонстрирует то, что людское мышление имеет реальные предпосылки в мире зверей, что отражается в естественной преемственности развития психики как человека, так и животного. Но не стоит преувеличивать похожесть между ними, выискивая законы существования человека в тех законах, которые регулируют жизнедеятельность зверей. Интеллектуальное поведение, которое свойственно высшим млекопитающим, и получающее самое высокое развитие у человекообразных обезьян, является той верхней границей стадий и уровней развития психики и поведения животных, за которой начинается история развития психики абсолютно иного, качественно нового типа – история развития сознания человека.

Стадии и уровни развития психики и поведения животных (по А.Н.Леонтьеву и К.Э.Фабри)

| Стадии и уровень психического отражения, его характеристика | Особенности поведения, связанные с данной стадией и уровнем | Виды живых существ, достигших этого уровня развития |

| I. Стадия элементарной сенсорной психики | ||

| А. Низший уровень. Примитивные атементы чувствительности. Развитая раздражимость. | А. Четкие реакции на биологически значимые свойства среды через изменение скорости и направления движения. Элементарные формы движений. Слабая пластичность поведения. Несформированная способность реагирования на биологически нейтральные, лишенные жизненного значения свойства среды. Слабая, нецеленаправленная двигательная активность. | А. Простейшие. Многие низшие многоклеточные организмы, живущие в водной среде. |

| Б. Высший уровень. Наличие ощущений. Появление важнейшего органа манипулирования — челюстей. Способность к формированию элементарных условных рефлексов. | Б. Четкие реакции на биологически нейтральные раздражители. Развитая двигательная активность (ползание, рытье в грунте, плавание с выходом из воды на сушу). Способность избегать неблагоприятных условий среды, уходить от них, вести активный поиск положительных раздражителей. Индивидуальный опыт и научение играют небольшую роль. Главное значение в поведении имеют жесткие врожденные программы. | Б. Высшие (кольчатые) черви, брюхоногие моллюски (улитки), некоторые другие беспозвоночные. |

| Стадии и уровень психического отражения, его характеристика | Особенности поведения, связанные с данной стадией и уровнем | Виды живых существ, достигших этого уровня развития |

| II. Стадия перцептивной психики. | ||

| А. Низкий уровень. Отражение внешней действительности в форме образов предметов. Интеграция, объединение воздействующих свойств в целостный образ вещи. Главный орган манипулирования — челюсти. | А. Формирование двигательных навыков. Преобладают ригидные, генетически запрограммированные компоненты. Двигательные способности весьма сложны и разнообразны (ныряние, ползание, ходьба, бег, прыжки, лазанье, полет и др.). Активный поиск положительных раздражителей, избе-гание отрицательных (вредных), развитое защитное поведение. | А. Рыбы и другие низшие позвоночные, а также (отчасти) некоторые высшие беспозвоночные (членистоногие и головоногие моллюски). Насекомые. |

| Б. Высший уровень. Элементарные формы мышления (решение задач). Складывание определенной «картины мира». | Б. Высокоразвитые инстинктивные формы поведения. Способность к научению. | Б. Высшие позвоночные (птицы и некоторые млекопитающие). |

| В. Наивысший уровень. Выделение в практической деятельности особой, ориентировочно-исследовательской, подготовительной фазы. Способность решать одну и ту же задачу разными методами. Перенос однажды найденного принципа решения задачи в новые условия. Создание и использование в деятельности примитивных орудий. Способность к познанию окружающей действительности независимо от наличных биологических потребностей. Непосредственное усмотрение и учет причинно-следственных связей между явлениями в практических действиях (инсайт). | В. Выделение специализированных органов манипулирования: лап и рук. Развитие исследовательских форм поведения с широким использованием ранее приобретенных знаний, умений и навыков, ные. | В. Обезьяны, некоторые другие высшие позвоночные (собаки, дельфины). |

Каждая из стадий и соответствующие ей уровни характеризуются определенным сочетанием двигательной активности и форм психического отражения, причем в процессе эволюционного развития то и другое взаимодействуют друг с другом. Совершенствование движений ведет к улучшению приспособительной деятельности организма. Эта деятельность, в свою очередь, способствует улучшению нервной системы, расширению ее возможностей, создает условия для развития новых видов деятельности и форм отражения. То и другое опосредствуется совершенствованием психики.

Низший уровень стадии элементарной сенсорной психики, на котором находятся простейшие и низшие многоклеточные организмы, живущие в водной среде, характеризуется тем, что здесь в достаточно развитом виде представлена раздражимость — способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия среды повышением уровня своей активности, изменением направления и скорости движений. Чувствительность как способность реагировать на биологически нейтральные свойства среды и готовность к научению методом условных рефлексов еще отсутствует. Двигательная активность животных еще не имеет поискового, целенаправленного характера.

Следующий, высший уровень стадии элементарной сенсорной психики, которого достигают живые существа типа кольчатых червей и брюхоногих моллюсков, характеризуется появлением первых элементарных ощущений и челюстей как органа манипулирования. Изменчивость поведения здесь дополняется появлением способности к приобретению и закреплению жизненного опыта через условнорефлекторные связи. На этом уровне уже существует чувствительность. Двигательная активность совершенствуется и приобретает характер целенаправленного поиска биологически полезных и избегания биологически вредных воздействий.

Виды приспособительного поведения, приобретаемые в результате мутаций и передаваемые из поколения в поколение благодаря естественному отбору, оформляются в качестве инстинктов — наследственно закрепленных, структурно и функционально довольно жестких систем целесообразно устроенных органических и поведенческих реакций.

Качественный скачок в развитии психики и поведения животных происходит на следующей, перцептивной стадии. Ощущения здесь объединяются в образы, а внешняя среда начинает восприниматься в виде вещно оформленных, расчлененных на детали в восприятии, но образно целостных предметов, а не отдельных ощущений. В поведении животных с очевидностью выступает тенденция ориентироваться на предметы окружающего мира и отношения между ними. Наряду с инстинктами возникают и более гибкие формы приспособительного поведения в виде сложных, изменчивых двигательных навыков.

Весьма развитой оказывается двигательная активность, включающая движения, связанные с изменением направления и скорости. Деятельность животных приобретает более гибкий, целенаправленный характер. Все это происходит уже на низшем уровне перцептивной психики, на котором, по предположению, находятся рыбы, другие низшие позвоночные, некоторые виды беспозвоночных и насекомые.

Следующий, высший уровень перцептивной психики включает высших позвоночных: птиц и некоторых млекопитающих. У них уже можно обнаружить элементарные формы мышления, проявляемого в способности к решению задач в практическом, наглядно-действенном плане. Здесь мы обнаруживаем готовность к научению, к усвоению способов решения таких задач, их запоминанию и переносу в новые условия (в ограниченных, правда, пределах).

Наивысшего уровня развития перцептивной психики достигают обезьяны. Их восприятие внешнего мира носит, по-видимому, уже образный характер, а научение происходит через механизмы подражания и переноса. В такой психике особо выделяется способность к практическому решению широкого класса задач, требующих исследования и манипулирования с предметами. В деятельности животных выделяется особая, ориентировочно-исследовательская, или подготовительная, фаза. Она заключается в изучении ситуации прежде, чем приступить в ней к практическим действиям.

Наблюдается определенная гибкость в способах решения, широкий перенос однажды найденных решений в новые условия

и ситуации. Животные оказываются способными к исследованию и познанию действительности независимо от наличных потребностей и к изготовлению элементарных орудий. Вместо челюстей органами манипулирования становятся передние конечности, которые еще не полностью освобождены от функции передвижения в пространстве (локомоция). Весьма развитой становится система общения животных друг с другом, у них появляется свой язык.

Описав эти стадии и уровни, К.Э.Фабри пришел к выводу, что интеллект свойственен не только антропоидам, но и всем приматам, а также некоторым другим животным.

Опыт 1.Собаке — фокстерьеру — хозяин предлагает взять и нести трость, на одном конце которой имеется тяжелый набалдашник. Вопрос заключается в том, сможет ли собака так взять трость в зубы, чтобы она сохранила равновесие и не клонилась на одну сторону.

Сначала собака схватывает трость за середину, но нести ее таким образом оказывается неудобно: трость свисает на одну сторону, часто касается земли и мешает собаке идти. Поначалу собака плохо справляется с возникшей ситуацией, однако через час или два находит решение. Она теперь прямо хватает трость за то место, которое является центром ее тяжести, вблизи набалдашника. (Эксперимент проведен Л.Морганом.)

Опыт 2.(Примеру Л.Моргана последовал Э.Торндайк, который стал известен благодаря знаменитым опытам по научению, проведенным на многих животных.) Животное (кошка, собака или обезьяна) помещается в «проблемный ящик» — клетку, имеющую запор на дверце, которым может воспользоваться животное, чтобы ее покинуть. Снаружи клетки кладется приманка. Животное пытается выйти из клетки, совершая множество случайных движений. Одно из них внезапно оказывается удачным — животное нажало на рычаг, открывающий дверцу клетки, и выбралось наружу. Опыт повторяется многократно. В конечном счете животное научается сразу, без лишних движений решать проблему, прямо подходя к дверце клетки и нажимая на нужный рычаг. Обнаружено, что кошки, собаки и обезьяны спо-

Юпыты описаны по следующим публикациям: Вудвортс Р. Решение проблем животными /Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. — М., 1981; Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. — Там же.

собны к научению методом проб и ошибок или, как говорил Торндайк, путем проб и случайных успехов.

Особенно большой вклад в изучение мышления и интеллектуального поведения животных внес немецкий ученый В.Ке-лер. Именно он впервые доказал, что высшим животным — человекообразным обезьянам — свойственны интеллектуальные формы поведения, инсайт и способность к изготовлению элементарных орудий. Келер экспериментировал также с собаками.

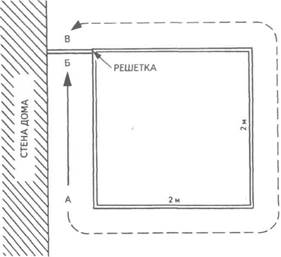

Опыт 3. Неподалеку от стены дома образуется квадратное, 2×2 м, пространство, обнесенное невысоким забором (рис. 32). Одна его сторона, отдаленная от стены на 1 м, расположена параллельно стене, образуя проход длиной в 2 м. Один конец прохода закрывают решеткой и в направлении от А к Б вводят в этот проход собаку (направление указано на рисунке стрелкой). Там она некоторое время ест корм. Когда он съеден и

Рис. 32. Эскиз экспериментальной ситуации, созданной в опыте 3

собака еще не насытилась, на место, указанное на рисунке буквой В, кладется новый корм. Некоторое время собака смотрит на него, кажется озадаченной, но затем быстро разворачивается на 180° и обегает вокруг забора по плавной пунктирной линии, без остановок.

Опыт 4.Обезьяну — шимпанзе — помещают в большой вольер, за пределами которого на значительном расстоянии кладется приманка. Животное не может ее достать непосредственно лапами. Но в клетке, где оно находится, имеется две палки небольшой длины, каждой из которых недостаточно для того, чтобы достать приманку. Обезьяна пытается несколько раз поочередно добыть корм с помощью каждой из этих палок, но терпит неудачу. Тогда она садится и некоторое время «размышляет». Внезапно находится решение: обезьяна берет в руки обе палки и пытается их соединить друг с другом, явно стараясь изготовить длинное орудие, с помощью которого можно было бы добыть приманку.

Опыт 5. Втом же вольере к потолку подвешивают банан. Он находится на такой высоте, что с прыжка обезьяна не может его достать. Иным способом добраться до банана также невозможно. Никаких других подручных средств, на которые можно было бы залезть и с них с прыжка достать банан, в наличии не имеется. В вольере вместе с обезьяной находится только человек. Тогда, совершив несколько безуспешных попыток добраться до банана, обезьяна внезапно подходит к человеку и тащит его за руку к тому месту, где наверху подвешен банан. Когда человек подчиняется, обезьяна прыгает ему на плечи и уже с помощью прыжка, совершаемого с плеч человека, достает желанный банан.

В одной из модификаций этого опыта человек перед прыжком обезьяны ему на плечи приседал, и тем самым расстояние с его плеч до банана становилось уже слишком большим. Тогда обезьяна, оценив расстояние, слезала с плеч человека, обходила его со спины и, подложив лапы под нижнюю часть спины, пыталась выпрямить человека.

Обобщив результаты наблюдений за интеллектуальным поведением животных, Р.Йеркс выделил следующие основные особенности, которые характеризуют такое поведение:

1. Детальное изучение животным ситуации прежде, чем оно начнет действовать.

2. Наличие колебаний, перерывов между действиями, напоминающих «размышления».

3. Попытки разумного, целенаправленного реагирования на ситуацию, выражающиеся в том, что животное сразу пытается решить возникшую проблему, не делая случайных движений, бессмысленных проб и ошибок.

4. В случае, если первоначальный способ решения оказался неудачным, вслед за ним применяется новый, причем переход от одного способа решения к другому кажется быстрым и внезапным.

5. Удерживание в процессе выполнения действия конечной его цели в сфере внимания. Разумность и целенаправленность всех совершаемых движений, их подчиненность достижению цели.

6. Наличие в деятельности особого критического момента, когда животное как бы внезапно и быстро совершает необходимую серию действий, прямо ведущих к цели. Эта часть деятельности для наблюдателя очевидным образом отделяется от всех предыдущих попыток.

7. Легкость повторения в новых условиях однажды найденного решения проблемы.

8. Способность обнаруживать, усматривать существенное в ситуации, обращать на него внимание, отвлекаясь от всего остального.

В заключение рассмотрим оригинальную, тяготеющую к философскому идеализму концепцию сущности и происхождения психического, принадлежащую французскому биологу, антропологу и гуманисту Пьеру Тейяру де Шардену, одному из первооткрывателей синантропа.

Тейяр де Шарден исходит из постулатов вечности существования в мире идеального начала, его параллельного развития вместе с материальным началСм.

‘Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека. Преджизнь. Жизнь. Мысль. Сверхжизнь. — М., 1987. — С. 60.

Тейяр де Шарден допускает, что по существу всякая энергия имеет психическую природу. Земная энергия с самого начала существования этой планеты стремилась выделиться и освободиться. Первоначально ее действие проявлялось в структурировании и развитии правильных, совершенных форм в неживой материи (например, кристаллизация и полимеризация веществ). С появлением органической материи психическая энергия «сгустилась» в ней и далее развивалась, порождая все более совершенные формы, в прямой связи с эволюцией живой материи. Жизнь на Земле и зародилась впервые благодаря сгущению в материи психической энергии.

Живая клетка как первая форма жизни возникла вследствие «мутации», произошедшей с психической энергией, ее внезапного, взрывоподобного перехода в новое, более совершенное состояние. Дальнейшее развитие психического происходило уже в связи с появлением у животных нервной системы. В недрах ее постепенно накапливалась психическая энергия, порождая внутреннее напряжение, которое на уровне человека привело к возникновению нового эволюционного скачка, на этот раз — мысли и сознания.