земское движение в россии возникло в результате чего

Земское движение

Полезное

Смотреть что такое «Земское движение» в других словарях:

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, либерально оппозиционная общественная и политическая деятельность земских гласных и земской интеллигенции в России 2 й половины 19 начала 20 вв., направленная на расширение прав земств и привлечение их к управлению государством … Современная энциклопедия

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — либерально оппозиционная общественная и политическая деятельность земских гласных и земской интеллигенции в России сер. 19 нач. 20 вв., направленная на расширение прав земства и привлечения их к управлению государством. Проявлялось в подаче… … Большой Энциклопедический словарь

Земское движение — либерально оппозиционная общественная и политическая деятельность земских гласных и земской интеллигенции в России сер. 19 нач. 20 вв., направленная на расширение прав земства и привлечения их к управлению государством. Проявлялось в подаче… … Политология. Словарь.

Земское движение — ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, либерально оппозиционная общественная и политическая деятельность земских гласных и земской интеллигенции в России 2 й половины 19 начала 20 вв., направленная на расширение прав земств и привлечение их к управлению государством … Иллюстрированный энциклопедический словарь

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, либерально оппозиционная деятельность земских гласных и земской интеллигенции во 2 й половине 19 начале 20 вв., направленная на расширение прав земств и привлечение их к управлению государством. 3. д. проявлялось в подаче… … Русская история

земское движение — либерально оппозиционная общественная и политическая деятельность земских гласных и земской интеллигенции в России середины XIX начале XX вв., направленная на расширение прав земств и привлечение их к управлению государством. Проявлялось в… … Энциклопедический словарь

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — бурж. оппозиц. движение во 2 й пол. 60 х гг. 19 в. нач. 20 в. рус. либеральных помещиков, игравших видную роль в земствах. Истоки З. д. восходят к дворянскому оппозиц. движению эпохи падения крепостного права. З. д. отличалось крайней… … Советская историческая энциклопедия

Земское либеральное движение — – одно из направлений общественного движения второй половины XIX – начала XX вв. В основу земской либеральной программы легли размышления либеральной оппозиции 1850х 1860х гг. о сочетании политической централизации с административной… … Википедия

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. I. Основные принципы организации здравоохранения. Здравоохранение система мероприя тий, направленных к поддержанию здоровья и трудоспособности населения. В понятие У. входят все мероприятия по оздоровлению среды (физической и… … Большая медицинская энциклопедия

Земства — Положение о губернских и земских учреждениях (1864) Земства (земские учреждения) выборные органы местного самоуправления (земские собрания, земские управы) в России. Введены земской реформой 1864 г. Ведали просвещением, здравоохранением,… … Википедия

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Земское движение началось с подачи адресов и ходатайств с просьбами, выходившими за пределы компетенции органов самоуправления. В 1878-1879 годах Полтавское, Самарское, Тверское, Харьковское и Черниговское губернские земские собрания направили императору Александру II адреса с просьбой созвать Земский собор, предоставить свободу печати, обеспечить неприкосновенность прав личности и независимость суда. В адресах, поданных в 1894-1895 годах Курским, Орловским, Саратовским, Полтавским, Тамбовским, Тульским, Уфимским и Черниговским губернскими земскими собраниями по случаю вступления на престол императора Николая II, выражались пожелания «призыва общественных сил к совместной работе с правительством», предоставления «доступа голоса земств к престолу» (названы императором «бессмысленными мечтаниями»).

В 1899-1905 годах в Москве существовал кружок деятелей земского движения «Беседа». Его члены (П. А. Гейден, бр. Долгоруковы, Ф. Ф. Кокошкин, Н. Н. Львов, Ю. А. Новосильцев, Д. А. Олсуфьев, Д. И. Шаховской, П. С. Шереметев, Д. Н. Шипов и др.) действовали под лозунгом «сочувствие земству и борьба с произволом бюрократии», организовали издательство «Беседа», выпустившее сборники «Мелкая земская единица» (выпуск 1-2, 1903 год), «Нужды деревни по работам Комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности» (т. 1-2, 1904 год), «Аграрный вопрос» (т. 1-2, 1905 год), «Крестьянский строй» (1905 год). С 1902 года группа деятелей земского движения во главе с И. И. Петрункевичем и Петром Д. Долгоруковым выпускала в Штутгарте журнал «Освобождение» (под редакцией П. Б. Струве). Развитие земского движения привело к созданию в 1903 году нелегальных политических организаций Союз земцев-конституционалистов и Союз освобождения, в которых представители земского движения играли ведущую роль. Деятели земского движения оказывали поддержку профессиональным организациям, в которые входили земские служащие (врачи, учителя и др.), а в ряде случаев были инициаторами их создания.

В начале 1900-х годов произошла радикализация настроений участников земского движения. Впервые большинство земцев выступило за создание законодательного представительного органа, введение демократических свобод, равноправие сословий на первом легальном и наиболее представительном (присутствовали делегаты от 33 губерний) земском съезде в ноябре 1904 года в Санкт-Петербурге. Съезд получил широкий общественный резонанс, выдвинутая им программа послужила основой для подачи земствами многочисленных адресов и петиций. В Революцию 1905-1907 годов земское движение пошло на убыль и фактически прекратилось с изданием Манифеста 17 октября 1905 года; умеренные земцы с удовлетворением встретили этот акт и вошли в состав партии «Союз 17 октября», большинство представителей земского движения примкнуло к Конституционно-демократической партии.

Программа земского движения, касавшаяся расширения прав земств, освобождения их от правительственной регламентации и создания мелкой земской единицы, реализована Временным правительством в 1917 году.

Роль земств в дореволюционной России

Не вписываются они в монархические взгляды, так как их роль – именно ослабление самодержавной монархии. Не укладываются они и во взгляды республиканские – признавая земства, приходится принять, что ростки этой самой демократии были еще и при царе-батюшке.

И все же их роль была огромной, а многие привычные нам в России вещи внедрили именно они.

Родились земства еще при Александре Освободителе и имели глубоко исторические корни – еще Елена Глинская пыталась ввести институт выборных губных старост, а ее сын Иван, известный всем под прозвищем Грозный, разделил страну на уезды, в которых начали избирать губных старост и губных целовальников им в помощь.

Подчинялось местное самоуправление тогда Разбойному приказу. Александр же, по сути, модифицировал древний институт, упразднённый Петром Великим, и подчинил его МВД.

Реально работать земства начали в 1867 году, и были они двухуровневыми – губернские и уездные. В земство входили земская управа (постоянно действующая) и земское собрание (очередное – один раз в год, внеочередные – по потребности). В ведении земств не находились города, где были свои городские думы.

Депутатов избирали на три года: от землевладельцев, торговцев, промышленников и крестьян, возглавлял собрание местный предводитель дворянства.

Финансирование шло за счет земского сбора – специального налога на жителей данного региона, вызывавшем, кстати говоря, немалое недовольство у крестьян, которые попросту не понимали, зачем платить за врача, если ты здоров, и уж тем более за школы и дороги с мостами? Тем не менее земства сразу активно включились в работу и добились, в общем-то, хороших результатов, несмотря (или даже благодаря) на нюансы избирательной системы.

Дело в том, что в собраниях крестьяне были меньшинством, а большинство все-таки составляли купцы и промышленники. В целом делу это шло на пользу, потому как именно эти слои общества были заинтересованы в то время в развитии страны, а главное – умели обращаться с деньгами. Повестки дня всех земств, в общем-то, однотипны, и для примера взяты журналы уездного Брянского и губернского Екатеринославского земств за 1901 год.

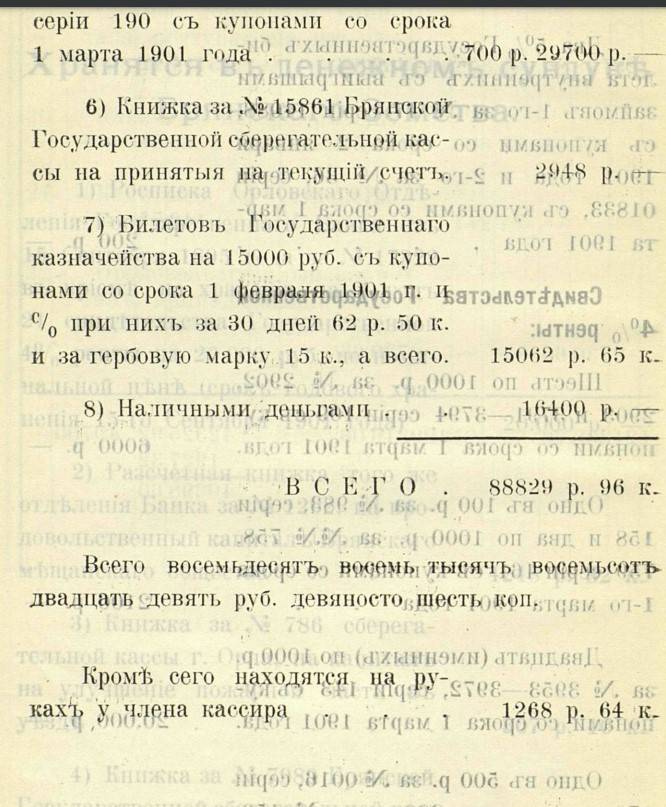

Первый вопрос любого уездного собрания в те времена – деньги. Вернее – земский сбор, а еще точнее – недоимки, сложение сбора и бюджет.

Несмотря на постоянно действующую управу, откровенной глупости хватало и тогда. Так, встречаются прошения снять сбор с предприятий, которые были закрыты за год-два до текущего. Привычными были и споры об оценке земли и имущества. В те времена, ручного счета и ручного же письма, переоценка имущества – удовольствие дорогое и небыстрое, чем налогоплательщики активно и пользовались, инфляция была и в XIX веке, имущество дорожало, а рост налога запаздывал. А в целом – денег уезду не хватало хронически, чему лишнее свидетельство – споры вокруг каждого рубля расходов, включая такие «весомые», как очистка сортиров в земской избе-тюрьме или рубль прибавки сторожу.

Второй пункт обычно – дороги.

Вечная беда Руси, которую земства пытались решать, исходя из скромных своих возможностей. Частенько читаешь в журналах: мост не строить – недалеко, в каких то пяти-десяти верстах уже есть. А ремонт дорог так и вовсе похож на поиск крайнего, ибо денег нехватка была просто хроническая. Тем не менее строились, пусть меньше, чем надо, и не того качества, но все-таки. Опять же, играло свою роль происхождение гласных земств из купцов и промышленников – бизнес того времени был заинтересован в путях сообщения.

Третий вопрос – образование.

Здесь было все очень даже печально. Нет, земства старались, дебаты вокруг школ велись не меньшие, чем вокруг дорог, но особенности финансирования… Крестьяне выделяли помещение и дрова, помимо того, оплачивали часть расходов, земство же отвечало за ремонт, закупку учебных материалов и наем учителей.

В итоге нормально образование развивалось в тех поселках, где были промышленные предприятия – и их владельцы, и мастеровые понимали его значение. В деревнях же крестьяне боролись со школой как могли, видя в этом лишь дополнительные проблемы и расходы. Частично помогали делу чиновники – окончившим земскую школу были положены льготы по призыву.

Аналогично и здравоохранение.

Врач в России дореволюционной был человеком зажиточным и уважаемым, но их было крайне мало, на 200-тысячный уезд вполне могло приходиться 4–5 врачей в самых крупных населенных пунктах, остальные обходились фельдшерами, но далеко не везде. Нередки были ситуации, когда население жаловалось – до фельдшера 10–15 км, а до врача. Формально врачам оплачивали лошадей и коляску, но если единственный специалист поедет по вызову, остальные больные будут два дня ждать.

Еще один пункт расходов – общественное призрение.

Это дома престарелых, клиники для душевнобольных и прочие заведения такого рода. С этим делом было откровенно туго – проблема упиралась в помещения, аренда которых была очень дорога. Точно в это же упиралась ветеринария, агрономия, вакцинация. С таких доходов не разгуляешься.

Ну и прошения людей – в основном на обучение детей, пособия по старости и болезни.

Работающим в земской сфере, как правило, помогали, но в пределах возможного и не без выгоды. Скажем, пособие на обучение будущих учителей и фельдшеров давали, а вот помощь на обучение неинтересным земству профессиям – нет. По старости и болезни старались помогать, но. Опять же – деньги, а пенсионной системы не было как таковой.

Губерния

На уровне земств губернских дела были крупнее и серьезнее, но в целом проблемы и цели были такими же. И главная проблема та же – деньги. Хотя это и не отменяло стараний сделать все возможное и невозможное для развития регионов.

Именно губернские земства внедряли обязательное страхование от пожаров, они же занимались санитарным благополучием губерний, а значит – борьбой с тифом и холерой, на них ложилась обязанность по организации и планировании железных дорог.

Забота об инвалидах и даже планирование новых городов. Были обязанности и забавные, с точки зрения сегодняшнего дня. Так, в Екатеринославской губернии ввели сусликовую повинность по истреблению данных зверьков-вредителей.

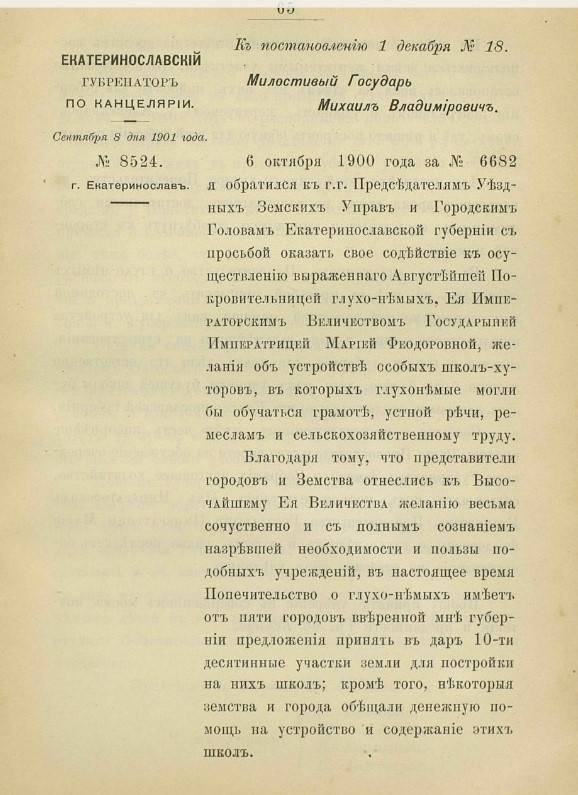

Ну и ходатайства – от открытия базаров до постройки школ.

Объем работы колоссальный.

Государство

Польза земств была несомненной, но при этом государство Российское им не доверяло и не давало в руки серьезных рычагов.

Даже проведение собрания было возможно только с разрешения губернатора, возглавлять земства могли только дворяне, расходование средств строго регламентировалось. То же образование жестко контролировали на предмет вольнодумства. Отдельно регламентировались отношения с Церковью, которая на всех собраниях имела своего представителя с правом голоса и тоже была своего рода контролером.

Нельзя отрицать – земства сделали для России очень много. Но проблема была в том, что потенциально, при развязанных руках и наличии финансирования, они были способны на гораздо большее.

Например, могли внедрить всеобщее образование, о котором говорили и мечтали гласные, но на которое не было денег, потому как крестьяне не тянули, и специалистов, потому как учительские семинарии были платными. Аналогично и медицина, и новые агротехнологии, и ветеринария. Земства пытались работать везде, но были загнаны в узкие рамки бюрократической машины и ограничены в каждом шаге.

Не зря земства не боролись с революцией первой, а многие земцы участвовали во второй – энергию талантливых и неравнодушных людей использовали вхолостую, упустив шанс изменить историю России XX века.

В целом же земства – пример того, что наш народ вполне способен к эффективному самоуправлению, если государство не создает помех.

ЗEМСКОЕ ДВИЖEНИЕ

Земское движение — в России во 2-й половине XIX — начале XX в. либерально-оппозиционное движение за расширение прав земства и создание общегосударственного органа земского представительства.

Почти сразу после открытия в 1864 земских учреждений начались их столкновения с правительством. Требования земств об увеличении их финансовых и хозяйственно-административных полномочий, необходимом для более эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, нередко воспринимались правительством как подрывные акции и влекли за собой репрессии (вследствие подобного конфликта в 1867 было закрыто петербургское земство, а его руководители высланы). В условиях кризиса самодержавия на рубеже 1870—1880-х требования земств приобрели политический характер: все чаще стали звучать их призывы к власти о введении гражданских прав и свобод, о создании центрального земства. В апреле 1879 в Москве состоялся 1-й нелегальный земский съезд, который поставил вопрос о созыве Учредительного собрания.

После некоторого затишья в период торжества правительственной реакции в 1880-х активность З. д. резко возросла в связи с голодом 1891—1892. Широкое участие земств в борьбе с голодом позволило отработать тактику их взаимодействия во всероссийском масштабе. В 1890-х — начале 1900-х нелегальные земские съезды стали регулярными. На них в 1903—1904 были созданы «Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов». Умеренное течение внутри З. д. (Д.Н. Шипов, П.А. Гейден и др.) выступало за так называемое увенчание здания — создание общегосударственного земского органа (Земского собора) без формального ограничения власти царя. Сторонники этого течения впоследствии оформились в партию «Союз 17 октября». Представители более радикального течения (братья Долгоруковы, И. И. Петрункевич, Д. И. Шаховской и др.) требовали ограничения самодержавия, установления правового порядка и демократической конституции; в октябре 1905 они влились в ряды Конституционно-демократической партии.

После появления Государственной думы и легализации политических партий З. д. пошло на убыль. Последний его всплеск произошел в период Первой мировой войны, когда был создан общероссийский Земский союз (1914—1918, см. Земский и городской союзы) для содействия правительству в организации снабжения фронта и помощи тыловым службам.

Лит.: Белоконский И. П. Земское движение (Земство и конституция). М., 1910; Либеральное движение в России. 1902—1905 гг. М., 2001; Пирумова Н. М. Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до начала ХХ века. М., 1977; Соловьев К. А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности 1899—1905. М., 2009.

Развитие земского движения

Земства Смоленской губернии

60 – 70 г.г. XIX в. вошли в историю России как «эпоха великих реформ». Земства Смоленской губернии были созданы на основе Положения о губернских и уездных земских учреждениях, введенного в России Указом Александра II 1 января 1864 года. Представляли собой бессословные, избранные всем населением органы местного самоуправления. В выборах гласных (депутатов современ.) участвовали и дворяне, и крестьяне, и городские избиратели. В городах от участия в выборах отстранялись рабочие, интеллигенция, кустари и ремесленники, не обладавшие нужным имущественным цензом.

Избиратели делились на 3 курии (избирательные собрания):

1) уездные землевладельцы (владельцы не менее чем 200 десятин земли, владельцы промышленных и торговых предприятий или другого недвижимого имущества на сумму не ниже 15 тысяч рублей или приносящего доход не менее 6 тысяч рублей в год, и др.);

2) городские избиратели (лица, имевшие купеческие свидетельства, владельцы промышленных или торговых предприятий с годовым оборотом не ниже 6 тысяч рублей, владельцы недвижимой собственности, от 500 рублей в небольших и 3 тысяч рублей в крупных городах). Рабочие, мелкая буржуазия, интеллигенция от участия в выборах отстранялись);

3) выборные от сельских обществ. Выборы от крестьян были многоступенчатыми: сначала избирали представителей на волостные сходы, те – выборщиков, а последние – гласных в уездное земское собрание. Губернские гласные избирались на уездных земских собраниях, выборы в земства проводились каждые три года. Собрания гласных – один раз в год (могли быть созданы и чрезвычайные земские собрания).

Представителями земских собраний являлись представители дворянства. Земские собрания избирали земские управы, которые осуществляли практическую работу земств, контролировали деятельность управ, утверждали земский бюджет, (у земств был свой собственный бюджет, он складывался из особого налога – земские сборы) ведали раскладкой земских повинностей. Земские управы избирались на три года, представители уездных управ (с1890 года и все члены их) утверждались губернатором, представители губернских земских управ – министром внутренних дел. В расходной части бюджета значительную долю занимали обязательные расходы (участие в финансировании полиции, судебных органов, тюрем и т. д.), основная деятельность земств (народное просвещение, медицинское обслуживание, «попечение» о развитии местной торговли и промышленности и т. п.) осуществлялось в рамках необязательных расходов.

В Смоленской губернии были созданы 12 уездных земств (Бельское, Вяземское, Гжатское, Дорогобужское, Духовщинское, Ельнинское, Краснинское, Поречское, Рославльское, Смоленское, Сычевское, Юхновское) и губернское земство. После проведенных уездных собраний начали функционировать уездные земские управы.

В Смоленской губернии выборы гласных и формирование земских органов происходило в течение 1864 и 1865 годов. 10 февраля 1866 года состоялось первое губернское земское собрание, избранная на нем губернская земская управа начала действовать 18 апреля 1866 года. Вся система выборов обеспечивала преобладание в земствах дворян: в уездных земствах Смоленской губернии крестьяне, представлявшие до 90 % населения, имели около одной трети гласных, в губернском земстве – единицы.

Земства внесли огромный вклад в развитие местного хозяйства и культуры. Рассмотрим деятельность Смоленской губернии.

Постоянно росла доходная часть бюджета, так с 1867 по 1910г. Выросла в 12 раз (у уездных земств) и в 8 раз (у губернского земства). Львиная доля земского бюджета расходовалась на народное просвещение и медицинское обслуживание населения. Земства вкладывали средства в строительство и содержание школьных зданий, больниц, библиотек, на оплату жалования учителей, врачей, агрономов, ветеринаров и т. д. Земства приняли участие в проведении Сталыпинской реформы, в организации кооперативов, ссудо-сберегательных касс. В период 1-ой Мировой войны земские учреждения Смоленской губернии включились в работу Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам.

В губернии периодически вспыхивали эпидемии холеры, оспы, дифтерии. Смертность населения (особенно детская) была высока. Медицинская помощь населению расширялась. В 1867 г. В Смоленской губернии земская больница расходовала 67116 рублей в год, а в уездных городах – 93343 рубля. Высокая смертность рожениц привело в 1871 г. Появлению повивальной школы при Смоленской земской больнице (заведовал Краузе). В апреле 1877 г. Россия объявила войну Турции. С полей сражения стали поступать раненые и больные, для размещения которых, не хватало мест в больницах. В Смоленске был организован временный госпиталь на 300 человек. В Вязьме на 150 человек.

В 1910 г. в Смоленской губернии действовало в сельской местности 66 врачебных участков, созданных земствами (в 45 из них, кроме амбулаторий, были больницы,768 коек), и многие десятки фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в сельских земских медицинских учреждениях трудились 77 врачей и 205 человек среднего медицинского персонала. В течение 1910г. земские медицинские учреждения обслуживали более 1300 тысяч амбулаторных больных, более 23 тысяч лечились в больницах; оспа привита 113715 жителям. Губернское земство содержало соматическую больницу в Смоленске (170 коек; 7 коек в родильном отделении и приют для подкидышей на 75 детей). В 1905 г. открыта психиатрическая больница в селе Гедеоновка под Смоленском. В ведении земства находились приют для престарелых и неизлечимо больных в селе Николо-Погорелое Дорогобужского уезда, устроенный на средства М. В. Черкасовой (по первому мужу Барышниковой) – 130 коек. Здесь же в 1906 г. был открыт межуездный врачебный участок – 20 коек (содержался на средства Бельского, Вяземского и Дорогобужского земств). Осенью 1911 г. губернское земство открыло в Смоленске Бактериологический институт. В лечебных учреждениях земств работали известные люди: С. И. Спасокукоцкий, впоследствии академик; Д. Н. Жбанков; писатель и врач М. А. Булгаков, открывший впервые в России при сельской больнице отделение для лечения венерических больных, и др.

Правительство старалось всячески не допустить активности земств в политической сфере, тем не менее Земство Смоленской губернии, как и другие губернии, вплоть до революции 1905 – 1907 гг. было основной базой либерального движения в своей местности. В деятельности Земства Смоленской губернии участвовали видные деятели: А. Н. Попов, А. Н. Энгельгард, отчасти Н. В. Шелгунов и др., в составе «третьего элемента» (служащие в земстве интеллигенты, не являющиеся гласными) Д. Н. Жбанков, С. П. Середа, С. И. Спасокукоцкий и многие др., среди них – либералы, народники, социал-демократы, Земства Смоленской губернии играли активную роль в политической жизни 1917 г. Временное правительство приняло новый закон о земстве, расширявший их права и создавший, земства в волостях, где их раньше не было. Практического значения этот закон не имел, ибо после Октябрьской революции 1917 г. земства прекратили свое существование.

Во время 1-ой Мировой войны Смоленская губерния оказалась прифронтовой зоной. В этот период земства Смоленской губернии приобрели общероссийскую значимость. По плану Смоленская губерния была разбита на две части: первая с центром в Смоленске; вторая – в Вязьме. В Вязьме раньше, чем в других городах, приступили к созданию лазаретов: закупили медикаменты, инвентарь, белье, пригласили медицинский персонал. Таким образом, Вяземское земство сыграло огромную роль в помощи населению, пострадавшему от войны.

1. Москва. Издательство «Советская Энциклопедия». 1972г.

2. Москва. Издательство «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия».1997г.

3. СГПУ Смоленск 2003г. Смоленская область. Энциклопедия – Т. 2.

4. «Смоленское земство» под редакцией О.В. Молоткова и Д. И. Будаева. «Смядынь», 1998 г.

5. Краткие хозяйственно-статистические сведения по Смоленской губернии. – Смоленск,1912г.

6. Смоленское земство (очерки истории и практической деятельности). – Смоленск, 1998г.