всеобщее избирательное право в россии появилось

Избирательная комиссия

Псковской области

Временное правительство радикально изменило выборное законодательство. 15 апреля (28 по новому стилю) 1917 года было принято постановление «о выборах гласных городских дум и об участковых городских управлениях», разрешающее участвовать в городских выборах всем гражданам, достигшим 20 лет, тогда как в царской России действовали многочисленные цензы.

Летом при подготовке к выборам в Учредительное собрание было введено «всеобщее, без различия пола, и равное избирательное право, посредством прямых выборов и тайного голосования»

27 мая такой порядок для лиц «обоего пола всех национальностей и вероисповеданий» был распространен на выборы губернских и уездных земских гласных

А в постановлениях Временного правительства о выборах в Учредительное собрание, принимавшихся летом и в начале осени, уже говорится о «всеобщем, без различия пола, и равном избирательном праве, посредством прямых выборов и тайного голосования»

Выборы во Всероссийское учредительное собрание были назначены на 12 ноября по старому стилю (по организационным причинам растянулись до декабря). В них приняло участие чуть менее 50% избирателей

Работа над проектом Положения о выборах во Всероссийское Учредительное собрание была завершена в августе 1917 года.

Это был самый прогрессивный закон своего времени. Возрастной ценз в 20 лет ниже, чем в других ведущих странах (в Великобритании, Франции, США – 21 год, в Германии, Нидерландах, Бельгии – 25 лет). Право голоса получили военнослужащие с 18 лет, женщины (в 1917 году право участвовать в выборах женщины имели только в Норвегии, Дании, Финляндии, Новой Зеландии, Австралии и ряде штатов США), не было цензов, связанных с имуществом, оседлостью, грамотностью, национальностью, вероисповеданием.

Согласно положению о выборах, вся страна была разбита на избирательные округа, каждому из которых выделялась депутатская квота пропорционально численности населения — один депутат от 200 тыс. жителей. Для Сибири предоставлялась льгота: один депутат от 179 тыс. населения. Принцип пропорциональности использовался не только для определения депутатской квоты для округов, но и при подведении итогов голосования. Пропорциональная система для выборов в Учредительное собрание была заимствована у Бельгии. Главная особенность этой системы заключалась в том, что благодаря ей обеспечивалось представительство во властных органах не только большинства, но и меньшинства населения. В малочисленных регионах было сформировано 12 округов, выборы в которых проходили по мажоритарной системе.

Порядок выборов в Учредительное собрание не предусматривал барьера для прохождения партий. Группа избирателей всего в 100 человек могла выдвинуть свой список. Поэтому в Учредительное собрание баллотировались 13 общероссийских, 31 национальная и местная партии.

На выборах в Учредительное собрание надлежало избрать 850 членов (в т.ч. 30 мандатов было зарезервировано для жителей пяти оккупированных немцами губерний).

Был образован 81 избирательный округ: 72 гражданских округа на территории России, один округ для российских граждан на Китайско-Восточной железной дороге и 8 воинских округов (5 фронтов, 2 флота и экспедиционные войска за границей).

Выборы во Всероссийское Учредительное собрание начались 12 (25) ноября 1917 г. и проводились 3 дня — 12 (25), 13 (26), 14 (27) ноября.

О том, как проходили выборы в Псковской губернии по новому выборному законодательству, читайте в материале Олега Королькова, кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ, «Выборы в Учредительное собрание в в Псковской губернии (1917 г.)»

Новости

В 1917 году требования выборности органов власти и проведение избирательной кампании по всем передовым демократическим принципам стали главной темой в широких кругах общества. Интерес к ней был настолько высок, что недостаток политической культуры и опыта у граждан привел к злоупотреблениям демократическими институтами. О ходе массового «эксперимента» по определению границ применения принципов выборности руководителей рассказывает кандидат исторических наук, депутат Госдумы первого созыва Александр Минжуренко.

27 февраля 1917 года царское правительство подало в отставку. Петроград и страна на какое-то время оказались в положении безвластия. И тут на политическую арену выступила выборная власть – Государственная Дума.

Указом царя она была только что временно распущена и не имела права проводить официальные заседания. Однако депутаты, констатировав отсутствие правительства и острую необходимость заполнения этого вакуума власти из-за опасности наступления всеобщего хаоса, собрались на «частное совещание». Ими и был избран Временный комитет Государственной Думы, который «вынужденно» обозначил себя правительством.

Разумеется, это было незаконно – при существующей еще монархической власти. Потому, опасаясь ответственности за содеянное (ведь еще далеко не ясно было, чем дело закончится), депутаты придумали длинное витиеватое название «Комитет членов Государственной Думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями». Скромно и без больших претензий (в случае чего).

Но когда революция шагнула дальше – этим Комитетом 2 марта был создан орган, который уже смело назвал себя Временным правительством. Таким образом, согласно законам Российской империи, Дума как высший законодательный орган не имела права формировать и утверждать правительство, но у нее все же был хоть какой-то мандат от народа – она ведь была избрана населением.

Однако полностью взять власть в свои руки у Временного правительства не получилось. И дело не в том, что старые царские учреждения препятствовали установлению новой власти. Нет, они сразу стали послушно исполнять все решения Временного правительства и его комиссаров. Двоевластие сложилось по другой причине.

Параллельно с созданием правительства появляется другой орган власти, который изначально опирается на выборные начала и подчеркивает свой демократизм. Это – Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Но провести всеобщие выборы по всем требованиям законности и широты представительства невозможно было в считанные дни и даже часы, имевшиеся в наличии новой власти. Поэтому с выборностью этого органа было не все так просто и даже весьма сомнительно.

Ядро Совета было создано откровенно явочным порядком. Туда вошли может быть и не случайные люди, но их никто не избирал. Они самозвано объявили себя Временным исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов. В его состав вошли К. А. Гвоздев, Б. О. Богданов (меньшевики, лидеры рабочей группы Центрального Военно-промышленного комитета), Н.С. Чхеидзе, М.И. Скобелев (депутаты Государственной думы от меньшевиков) и другие социал-демократы, кроме большевиков.

И затем были объявлены выборы представителей рабочих и солдат в этот Совет. Временный исполком призвал рабочих избирать депутатов в Петроградский совет (по одному депутату на тысячу рабочих, но не менее одного депутата на каждый завод), а восставших солдат — избирать по одному своему представителю на каждую роту.

Ясно, что в течение нескольких часов провести полноценные выборы оказалось невозможно. Тем не менее первое (учредительное) заседание Петросовета открылось в Таврическом дворце в этот же день — 27 февраля в 9 часов вечера и закончилось в ночь на 28 февраля. На нём был избран первоначальный состав постоянного Исполнительного комитета.

Эти спешные выборы Исполкома, когда на первое заседание явилось ничтожное число представителей предприятий и частей, говорит о том, что в революционном угаре лидеры Совета сами пренебрегали очень важными формальностями выборного начала и не очень скрупулезно соблюдали принципы демократии.

На этом первом заседании Петросовета было принято воззвание «К населению Петрограда и России», в котором говорилось:

«Совет рабочих депутатов, заседающий в Государственной думе, ставит своей основной задачей организацию народных сил и борьбу за окончательное упрочение политической свободы и народного правления в России…

Приглашаем все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами. Все вместе, общими силами будем бороться за полное устранение старого правительства и созыв Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего равного, прямого и тайного избирательного права».

Получается, уже в первом документе Совета на первый план были выдвинуты требования выборности органов власти и проведение избирательной кампании согласно самым демократическим принципам.

Временное правительство также однозначно высказалось по поводу выборности властей. Оно объявило о предстоящих выборах в Учредительное собрание на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы были назначены на 17 сентября. Позднее срок был перенесен на 12 ноября.

Время весны-лета 1917 года в России справедливо называют периодом господства «митинговой демократии». Всё или почти всё решалось на общих собраниях и митингах представителей всех слоев населения. Практически все «назначенцы» в различных структурах и учреждениях были сменены выборными руководителями. Даже если у руля предприятия или организации оставался прежний управленец – он обязательно проходил через горнило выборов.

Разумеется, от такого увлечения выборным началом пострадали некоторые производства и учреждения. Ведь на выборных митингах часто отвергали хороших, технически грамотных специалистов за их требовательность к подчиненным и отдавали предпочтение популистам.

Особенно большой урон безбрежным применением принципов выборности был нанесен армии. Одним из самых первых решений Петросовета стал знаменитый Приказ №1, согласно которому власть в армии переходила из рук командования в руки выборных солдатских комитетов.

«1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. (…)

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. (…)

Распространение на армию, тем более воюющую на фронте, принципа выборности безусловно было порочным и повлекло за собой тяжелые трагические последствия. Сам лозунг «демократизации армии» был противоестественным. Ведь основной принцип функционирования армии – принцип единоначалия. Армия строится на базе строгой иерархии командования и исключает обсуждение приказов нижестоящими военнослужащими.

К лету 1917 года на фронте было создано около 50 тыс. солдатских комитетов, в деятельность которых было вовлечено 300 тысяч солдат. Выборность и демократизация армии явились синонимами термина «разложение армии». Дело доходило до того, что целые части и соединения отказывались идти в наступления по решению своих выборных комитетов.

К осени 1917 года армия во многих случаях вышла из подчинения командованию, утратила боеспособность и перестала исполнять функции обороны государства.

Таким образом, в 1917 году принцип выборности в России повсеместно возобладал и даже с перебором. Выборная кампания длилась беспрерывно. Видимо, для населения с не очень высокой политической культурой и не богатым политическим опытом нужно было пройти эту школу. Поэтому опыт выборов 1917 года представляет собой большой интерес для исследователей. В ходе этого массового «эксперимента» определялись границы применения принципов выборности руководителей и органов власти.

Продолжение читайте на сайте РАПСИ 20 июля

История развития избирательного права

«Первобытные демократии» и первые государства

Элементы выборов появляются уже на догосударственных стадиях развития человеческого общества. Они сопровождают своеобразное родовое народовластие, которое сейчас принято называть «первобытной демократией». В те давние времена предводителей родов выбирали на совете взрослых сородичей (в некоторых обществах — только мужчин). Очевидно, власть этих собраний дублировалась замкнутым кругом старейших мужчин племени. Например, у ряда угрофинских племён Северной Сибири общественной жизнью в мирное время руководили старики, а в военное на первый план выходили избираемые воины-предводители.

Первые государства — восточные деспотии Египта, Междуречья, Китая, — судя по всему, полностью избавились от выборного начала (хотя некоторые его элементы присутствовали в религиозной жизни). Другим путём пошло древнегреческое общество. Народные собрания в период ахейской («гомеровской») Греции представляли собой достаточно развитую и зрелую форму общественного управления. Однако со временем возможности родовой и военной демократии перестают удовлетворять разрастающиеся гражданские общины.

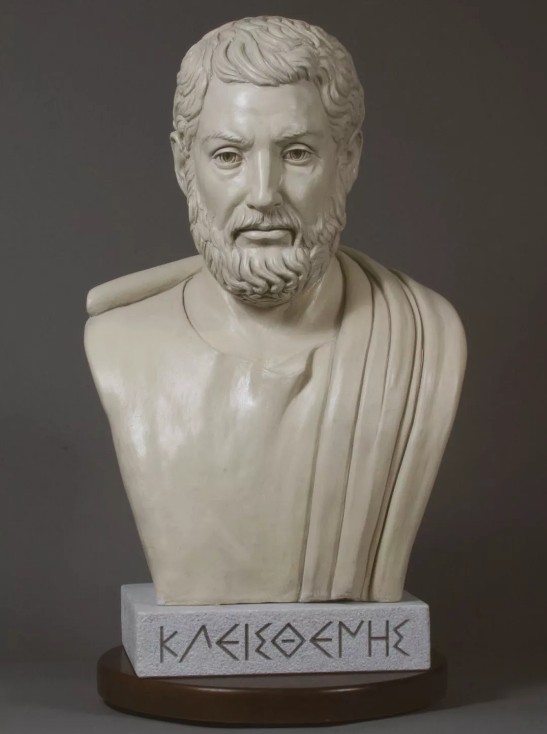

В V в. до н. э. в Афинах наблюдается расцвет демократии, совпавший с годами правления первого стратега Перикла. Этот «демократический взрыв» был подготовлен реформами Солона и Клисфена (VII—VI вв. до н.э.). Будучи посредником между знатью и народом, Солон начал проводить важные политические преобразования. Наделяя свободных граждан политическими правами и обязанностями, он установил для них имущественный ценз. Участие бедняков в общественных делах было ограничено присутствием в народном собрании (органе прямой демократии) и в суде присяжных (гелиее), а право избирать и избираться на какую-либо должность, заседать в Совете четырёхсот и в ареопаге оставалось за имущими. Очевидно, что принцип имущественного ценза в данном случае (как и значительно позднее, уже в Новое время) объяснялся стремлением ограничить доступ к управлению государством «безответственных» элементов.

В правление Клисфена было упразднено деление граждан по родовому и имущественному признакам. При нем в Аттике завершилось формирование как экономического порядка и структуры рабовладельческого общества, так и государства в виде демократического полиса.

При Перикле (около 495-429 до н.э.) народному собранию были приданы особо оговорённые законодательные функции. Из органа родовой демократии оно превратилось в орган государственной власти, действенный институт прямой демократии.

Во времена Перикла должностные лица государства (военачальники, те, кто ведал финансами, строительством судов и т. д.) избирались либо открытым голосованием, либо по жребию. Выборность, ограниченность срока пребывания на посту, коллегиальность, отсутствие иерархии подчинённости, отчётность— всё это обеспечивало административному управлению Афин отчётливо демократический характер. Но к IV в. до н. э. афинская демократия стала терять свои позиции, клониться к закату.

После установления республики в 509 г. до н.э. плебеи всё более веско заявляли о своих правах. Политическое противостояние патрициев и плебеев сопровождалось борьбой за влияние между народным собранием и сенатом. В отдельные периоды роль народного собрания возрастала, что свидетельствовало о росте демократических тенденций. В конце концов, они добились создания магистратуры плебейских трибунов, которые активно защищали интересы этого сословия. Во многом по их инициативе было создано писаное законодательство — знаменитые Законы XII таблиц, в которых устанавливалось единое для всех римлян частное право.

Когда Рим перешёл к активной завоевательной политике, роль народного собрания в политической жизни стала падать, республика приобретала все более аристократический характер. Влияние комиций, как и власть народных трибунов, росла в некоторые периоды гражданских войн, охвативших Рим со второй половины II в. до н.э. Борьба демократической и сенатской партии в конечном итоге привела к падению республики. Сенат, как и народное собрание, сохранились и после установления империи. Римский сенат во все века своего существования не отличался демократичностью, В императорскую эпоху сам механизм его формирования был таков, что в число сенаторов попадали, как правило, наиболее ловкие, циничные граждане, которых волновали не столько вопросы политического управления, сколько собственные привилегии и доходы. Народное собрание в Риме ещё во времена поздней республики стало объектом манипуляций политиков и полководцев. Когда в 330 г. столицей империи стал Константинополь, и римский сенат и народное собрание как таковые прекратили своё существование.

Становление выборов в Европе

В средневековой Европе выборное начало было представлено достаточно слабо, как правило, в городах, где выбирали членов юродских советов, ратуш, магистратов, руководство цехов и иных корпораций. Пожалуй, наиболее яркий пример выборов в общенациональный орган власти — английский парламент. Возникновение этого института связано с подписанной в 1215 г. королём Иоанном Безземельным Великой хартией вольностей, которая, в частности, запретила введение монархом новых налогов без согласия королевского совета. В 1265 г. на его основе был созван первый выборный парламент.

Имущественный ценз на парламентских выборах в графствах был одинаковым по всей стране: голосовать могли те, кто владел участком, приносившим ежегодную ренту не менее определённой (довольно значительной) суммы. В городах имущественный ценз различался.

В 1295 г. король Эдуард I созвал так называемый «Образцовый парламент», в котором помимо родовой знати и верхушки Церкви были представлены также мелкое дворянство и городские слои населения. Вправление Эдуарда III парламент разделился на две палаты: палату лордов, где заседали высшая аристократия и высшее духовенство, и палату общин, в которую входили рыцари и горожане. Ни один закон не мог быть принят без согласия обеих палат и монарха. Постепенно влияние нижней палаты усиливалось, а выборы в неё становились всё более демократичными. В XIX в. после ряда реформ к выборам в палату общин был допущен достаточно широкий круг избирателей, а география избирательных округов приведена в соответствие с картиной расселения избирателей, изменившейся в результате промышленного переворота.

Ещё одним интересным примером функционирования выборов на общегосударственном уровне в Средневековье и начале Нового времени является государственное устройство Речи Посполитой (1569—1795). В этом федеративном государстве огромную роль играла деятельность общенационального сейма и региональных сеймиков, участие в которых принимала местная шляхта (дворянство). Сейм избирал короля, давал ему разрешение на сбор налогов и формирование вооружённых сил, ратифицировал международные договоры и принимал другие важные решения.

Многие исследователи полагают, что характерная для этой системы анархия (связанная во многом с избирательной коррупцией и принципом liberum veto, по которому голос одного депутата мог заблокировать принятие любого решения) послужила одной из главных причин упадка и гибели польско-литовского государства в XVIII в. Тем не менее, идея избирательного права как одного из важнейших гражданских прав распространялась в Европе в немалой степени благодаря Речи Посполитой.

Бурное развитие избирательного права связано с событиями второй половины XVIII в., в первую очередь с победой американских колоний в Войне за независимость США в 1783 г. и с Великой Французской революцией 1789-1794.

Идея выборности органов власти стала одним из важнейших принципов строительства Соединённых Штатов Америки. С конца XVIII в. жители США выбирали президента (правда, путём двухступенчатых, а не прямых выборов), конгресс, губернаторов и законодательные собрания штатов, шерифов и даже судей (в некоторых штатах). Американское избирательное право было ограничено целым рядом цензов (имущественным, оседлости), а женщины и небелое население вообще не имели права голоса, но это был колоссальный для своего времени шаг вперёд на пути демократизации общественной жизни.

Что касается Великой Французской революции, то на разных её этапах количество выборных должностей и избирателей менялось. Но даже в период консульства (1799— 1804) и империи (1804—1814) существовали выборные законодательные органы, и решение о принятии Наполеоном Бонапартом титула «императора французов» было принято в результате референдума. Важно также отметить, что французская политическая модель в эти годы активно экспортировалась в завоёванные страны, что повлияло на развитие избирательного права в Италии, Голландии, Германии и других государствах.

В первой половине XX в. в большинстве демократических государств окончательно зацепляется принцип справедливых выборов — всеобщих, равных, прямых при тайном голосовании.

Избирательное право в России

Несмотря на то, что в русской истории, к сожалению, проявления демократических принципов были весьма редкими и эпизодическими явлениями, здесь тоже можно выделить определённые этапы развития избирательного права. Во-первых, конечно, следует вспомнить вече — народное собрание в догосударственный период и на ранних этапах существования Русского государства. Монголо-татарское нашествие окончательно разрушает вечевую систему в Северо-Восточной Руси (хотя упадок её, судя по всему, наметился ещё до монголов), однако с окончанием зависимости выборные начала в русской общественной жизни опять оживают.

В период Московского царства при государе для участия в решении важных вопросов существовала Боярская дума, но в чрезвычайных случаях в период с 1549 по 1653 г. созывались Земские соборы. В них участвовали высшее духовенство, члены Боярской думы, представители дворянства (как правило, московского), а в ряде случаев представители других сословий: выборные от городов, казаки, государственные крестьяне. Депутаты на собор прибывали частью по должности, но иногда и по выбору. Соборы решали вопросы войны и мира, присоединения новых земель, сбора финансовых средств и даже избирали государей (как, например, Михаила Романова в 1613 г.). Мы по сей день не очень хорошо представляем себе, в какой степени формирование Земских соборов базировалось на выборном принципе и как именно происходили выборы, но сам факт присутствия в составе соборов выборных людей (по крайней мере, в первой половине XVII в.) сомнения не вызывает.

Период с середины XVII до середине XVIII столетия выборов практически не знает, однако во второй половине XVIII в. ситуация начинает меняться. Намереваясь провести правовую реформу в России, Екатерина II наметила созыв кодификационной комиссии, призванной разработать новое законодательство. Многие её члены были выборными.

На практике в правление Екатерины было реализовано избирательное право дворянства и отчасти горожан. В соответствии с Жалованной грамотой дворянству от 21 апреля 1785 г. представители этого сословия наделялись правом объединяться в губернские дворянские общества, созывать съезды и участвовать в них, избирать судебных заседателей и предводителей дворянства. Дворянские собрания созывались для проведения выборов один раз в три года в зимнее время по дозволению генерал-губернатора или губернатора.

Выборным путём формировались органы городского самоуправления — общая и шестигласная городские думы. От каждого из городских участков (округов) каждый из шести разрядов городского населения выбирал по одному гласному (т. е. обладавшему правом голоса депутату) сроком на три года. Они и составляли общую городскую думу.

В «эпоху великих реформ», как называют правление Александра II (1855—1881), были изданы весьма демократические для того времени акты, установившие порядок избрания в земские и городские органы самоуправления, суд присяжных и мировой суд. Для кандидатов на выборные должности устанавливались цензы: возрастной, имущественный, образовательный, оседлости. Выборы в земские учреждения проходили на началах сословности, имущественного и возрастного ценза, многостепенности для крестьян. Тем самым в организацию этих представительных органов закладывались элементы неравенства. Гласных — депутатов в уездное земское собрание (распорядительный орган) — выбирали в соответствии с Положением о губернских и уездных земских учреждениях, утвержденным 1 января 1864 г., на избирательных съездах уездных землевладельцев, городских или сельских обществ.

Дальнейшее развитие избирательного права и формирование избирательной системы происходило параллельно складыванию российской государственности и конституционализма. Возрастающее революционное движение вынудило правительство пойти на расширение политических прав подданных, что привело к появлению в 1906 г. первого в России выборного законодательного органа — Государственной думы.

Голосование за депутатов Думы проводилось по куриям (разрядам избирателей): землевладельцами, горожанами и крестьянами. Выборы были непрямыми и неравными (голоса представителей различных курий имели разный «вес»), В центральных и национально-окраинных местностях империи выборы проходили в разное время, причём в национальных окраинах действовали особые правила. Избирательных прав не имели батраки, крестьяне, лишённые наделов за неуплату податей, проживавшие в городах или на территории казачьих войск, но не объединённые ни в волости, ни в особые селения (на Кавказе). После 3 июня 1907 г. избирательное законодательство ужесточилось (например, было существенно ограничено представительство населения окраин).

Своеобразным пиком демократичности в отечественной истории стали выборы в Учредительное собрание в 1917 г. Новый избирательный закон радикально отличался от прежнего по ряду позиций. Был установлен самый низкий в мире возрастной ценз для голосующих — 20 лет, избирательные права предоставлялись российским гражданам обоего пола, ими также наделялись военнослужащие. Отменялись имущественные цензы, цензы оседлости и грамотности, уничтожались ограничения по принципам национальности и вероисповедания. Избирательное право стало всеобщим и равным. В основе выборов лежала пропорциональная система, т. е. принцип избрания депутатов по партийным спискам, в соответствии с процентом поданных за список голосов. В отдельных округах в порядке изъятия из общего правила применялась мажоритарная система. Порядок голосования устанавливался тайный.

Советские выборы при всей их широте охвата (выбирали депутатов Советов всех уровней, а также судей и народных заседателей) и кажущейся демократичности были достаточно откровенной фикцией, ибо осуществлялись на безальтернативной основе. Кандидаты заранее определялись партийным руководством, а неучастие в выборах могло иметь для гражданина серьёзные последствия. Только с утратой Коммунистической партией своего лидирующего положения в конце 1980-х гг. в рамках советской системы начали проводиться действительно демократические выборы.